セミナーレポート

悩み多きWebディレクター必見!

キャリアの壁を超えるヒント

公開 2023.5.16

去る2023年1月24日(火)、オンラインセミナー「悩み多きWebディレクター必見!キャリアの壁を超えるヒント」が開催された。

ディレクターとしてのキャリアを歩む中で、壁にぶつかった経験は誰にでもあるはず。そこで今回は、林純薬工業株式会社 試薬化成品部

デジタルマーケティンググループの田中奈々氏と大西淳一氏をゲストに迎え、キャリアの壁とその乗り越え方をテーマに、「事業会社(化学メーカー)のWebディレクター」として働くということや、制作会社時代の経験について語っていただいた。

講師プロフィール

- 田中 奈々(NANA TANAKA)

- 林純薬工業株式会社 試薬化成品部

デジタルマーケティンググループ

グループ長補佐 -

プロモーション企画から動画配信までを担当するクリエイター兼ディレクターとして、出版社やデザイン会社での経験を積む。結婚後、フリーランスに転向し、制作活動だけでなく、大阪市の芸術活動促進事業の講師、子育てママを対象としたマーケティング学習支援サポーターとして活躍。

子育てを機に制作会社に復職し、大手電子メーカー企業のWebディレクターとして企画や進行管理を担当。現在は、林純薬工業株式会社に入社し、法人向けECサイトを中心としたセールスプロモーションを中心とした業務を行う。

- 大西 淳一(JUNICHI ONISHI)

- 林純薬工業株式会社 試薬化成品部

デジタルマーケティンググループ

アシスタントマネージャー -

大学卒業後、販売職、営業職を経て、Web業界へ転職。制作会社2社でWebディレクターとして勤務し、サイト制作に留まらずアプリ制作やSNS運用といった幅広い案件に携わった後、メーカーでのECチームリーダー、外資系企業でのデータ分析業務を経験。

現職では、自社運営のECサイトのリニューアルにおけるPMを務めながら、現サイトの分析改善やグループの体制整備、メンバー育成等にも携わっている。大阪府出身。

制作会社や事業会社で感じた「壁」を乗り越える

田中氏と大西氏の両氏は、制作会社でWebディレクターを経験した後、現在は事業会社でデジタルマーケティングに携わっている。セミナーの前半は、制作会社と事業会社それぞれで「壁」を感じた経験について語られた。

大西氏は販売職・営業職を経て、未経験でWeb制作会社に入社。Webディレクターとしてのキャリアを歩み始めるも、経験不足もあり、しばらくは目の前の業務に対応するのがやっとだったとのこと。そんなある日、介護老人保健施設の新規Webサイト制作を担当する。だが、介護老人保健施設にどんなコンテンツが必要なのか、まったく想像がつかない。そんな大西氏に先輩がかけたアドバイスが「ほかの施設のサイトを調べてみたら」だった。

大西氏:何件調べろ、と言われたわけではないのですが、全国の介護老人保健施設を100件リサーチしてみました。数を調べることで、掲載コンテンツの傾向が見えてきただけでなく、施設のユーザーニーズや、検索キーワードなども見えてきたんです。結果的に、適切なコンテンツ設計ができ、入社して初めて手応えを感じた案件になりました。

リサーチは、調べる対象について知ることはもちろん、多くの観点に気がつく機会にもなる。また、大西氏は「検索力の向上」もリサーチの利点に挙げた。調べて解決する力を身に付けることが、壁を乗り越える手段になる。

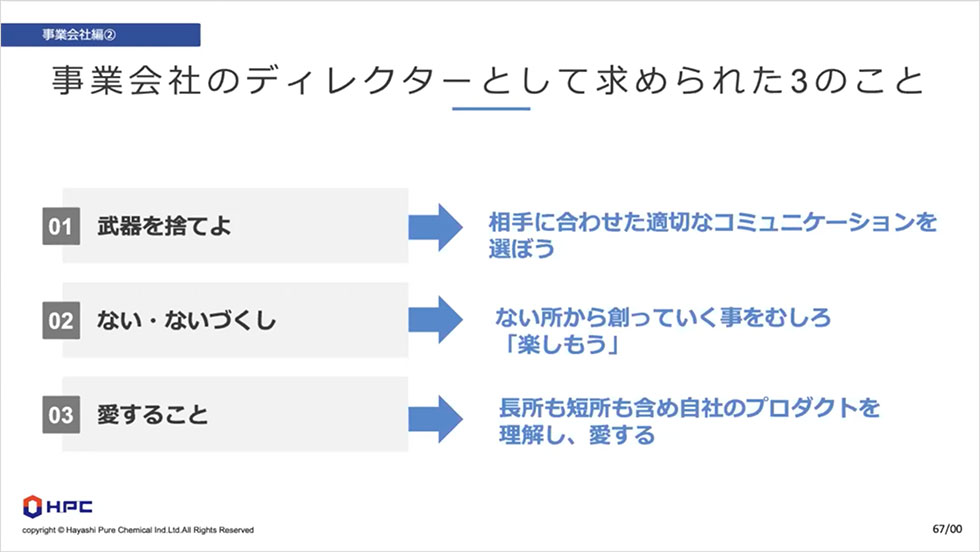

一方、田中氏は、「事業会社のディレクターとして求められた3つのこと」と題し、制作会社から事業会社へ移った際の気づきについて語った。

1つめは「武器を捨てよ」。事業会社での制作は、セールスや製品開発担当者とのコミュニケーションと、外部パートナーとのコミュニケーションの2つに大きく分かれる。制作会社出身でデザイナーでもあった田中氏は、外部パートナーとのやりとりを共有するなら「Adobe

XDでカンプを作った方が早いのでは」と感じたが、社内の製品担当者とのやりとりはWordやExcelが中心だった。

田中氏:相手によってツールを使い分けることに、最初は戸惑いました。そこで試行錯誤の末、Excel上にカンプ的なものを作り、社内外のコミュニケーションを共通化しました。慣れ親しんだツール(武器)を捨てる勇気を持ち、相手に合わせた適切なコミュニケーションツールを選ぶことが、事業会社では大切だと考えています。

2つめの「ない・ないづくし」で語られたのは、制作会社との環境の違いについて。制作会社は制作・運用を主としているため、Web制作や分析に必要なサービスやツールがすでに整っている。対して、事業会社では一部門の業務という立ち位置のため、必要な環境は自主的に導入・構築していかなければならない。「ない」と嘆くのではなく、「ない」から進むことを意識し、環境を整えていくことをむしろ楽しむことが大事だ。

最後は「愛すること」。田中氏は「自社のプロダクトやサービスをどれくらい愛していますか?」と問いかける。日々の業務の中で、CTRやKPIといった数字に追われることもあるが、そもそも的確な施策を打つためには自社のプロダクトをきちんと理解することが必要だ。強みや弱み、ターゲット、競合優位性などを改めて掘り下げていけば、「どうすればこのよさを知ってもらえるのか」という思考にシフトする。

田中氏:自分自身が自信を持ってプロダクトをおすすめできるようになるには、プロダクトを愛することが大切です。そして愛するためには、理解を深めることが重要。当たり前のことですが、誰かに何かを伝えようとするなら、改めて意識すべきことではないかと思います。

ディレクターがキャリアアップするには、どんなキャリアを積めばいい?

セミナーの後半は、用意された3つの質問に大西氏と田中氏が答える、パネルディスカッション形式で進められた。

最初の質問は「今後ディレクターとして、あるといいスキルは何だと思いますか?」。大西氏は、ディレクターのポジションを上流(コンサルティング、仮説立案など)、中流(要件定義、WBS策定など)、下流(制作業務、成果物のクオリティ管理など)に分け、それぞれに必要なスキルを語った。

大西氏:どのポジションでも、共通で必要なのはマーケティング視点ではないかと思います。そのうえで、下流であればディレクションとプロジェクトマネジメントのスキルが必要だと思いますし、中流であればKPIを策定できるように、目標や業務を分解して考える力が求められるでしょう。さらにその上の上流となれば、事業全体の課題分析や、それに基づいた仮説の立案などのスキルが必要になると思います。

田中氏は、制作会社・事業会社にかかわらず必要なスキルとして、「コミュニケーション」を挙げた。

田中氏:コミュニケーションとは「傾聴力」だと思っています。相手の立場に立ち、共感し、理解する力です。ただ、注意すべきなのは、相手の要望をそのまま受け取るだけで終わらせないこと。きちんと内容を消化して、本来あるべき姿を提案できるようになるのがベストでしょう。そのスタート地点として、「傾聴力」を磨くところから始めてみてはいかがでしょうか。

2つめの質問は「今後キャリアアップするために、どんなキャリアを積めばいいと考えますか?」。ディレクターといっても、その守備範囲はさまざまあり、キャリアアップ先も1つではない。

大西氏:経験上、3つあると思っています。1つはWebプロデューサー。大規模案件の経験を積むことで、ディレクションやマネジメントのスキルを磨き、さらに上位のレイヤーを担うという道ですね。2つめはWebマーケター。LP制作の案件をいくつか経て、マーケティングの考え方が身に付いた実感があるので、そこからWebマーケターに進むという選択肢もあるのかなと。最後はWebアナリスト。GAやヒートマップといった分析ツールから、課題発見や改善策の立案をすることもディレクターの仕事ですので、この経験を積み上げた先のキャリアもあるのではと考えています。

田中氏:強みを打ち出した自己PRはやはり強いですから、クリエイターでもディレクターでも、今自分が持っている知見や経験を生かせる方向にキャリアアップしていけるといいですよね。そうなると逆に意識すべきなのは、自分が何を不得意にしているかということ。自分に足りない部分を自覚したうえで、目指すキャリアと比較し、その差異をどう埋めていくかを考えるのも大切だと思います。

ディレクターにチャレンジする前に準備すべきことは?

最後の質問は「ディレクターにチャレンジする際に、準備しておいた方がよいことは何でしょうか?」。大西氏は自身のキャリアから、「未経験からディレクターにチャレンジする場合」という観点で回答した。

大西氏:過去の自分にアドバイスするなら、「Web制作全体の流れや、各工程で行われることを知っておく」でしょうか。ただし、「仕事のために勉強する」という意識では、なかなか続かないでしょう。自ら興味を持って調べたり、いろいろ人に話を聞いたりすることで、知識と実務が繋がり、仕事のモチベーションも生まれます。「好奇心を持ち合わせる」も、準備すべきこととして挙げたいですね。

田中氏:クリエイターからディレクターに転職したときに、「やっていてよかった」と感じたのは、アウトプットする習慣を身に付けていたことですね。セミナーや本などで情報をインプットしたら、自分なりに考察を加えてレポートを書くようにしていたんです。要点をまとめたり、情報を整理したりする力は、ディレクターに欠かせないもの。レポートの形式は何でも構いませんので、アウトプットの習慣はおすすめです。

セミナーは参加者の質疑応答で締めくくられた。寄せられた質問からピックアップして掲載する。

- 事業会社で採用側の仕事もされているかと思いますが、面接の場でよく質問することを教えてください。

- 自己分析や興味関心から、人となりを見ています。

田中氏:スキルや経歴は、ポートフォリオや履歴書で確認できますので、会話の中からその人の本質を見たいなと思っています。その意味では、「どんなときに困って、どのように助けられましたか」は、よく聞きますね。自分に足りないところを自覚しているか、周りとどう関わってきたのかなどを掘り下げて聞くようにしています。

大西氏:人間性を見たいのは、私も同じですね。「注目しているニュースやデジタルトレンドはありますか?」と質問して、どのようなところに注目しているかを聞くと、その人の感性などが結構見えてくるように思います。 - 制作会社出身で、今は事業会社でWebディレクターをしています。他の仕事に追われて、なかなかWebディレクターらしい仕事ができないと感じており、制作会社に戻るか、インハウスのディレクターを続けるか悩んでいます。

- 「Web」と「ディレクション」、どちらに特化したいか考えてみましょう。

大西氏:Webに特化したいのかどうかで、だいぶ違うと思うんです。Webに限らず、「ディレクション」という役割はさまざまな仕事で必要とされるもの。ディレクターの仕事を続けたいのならば、このまま突き進んでもチャンスはあると思います。

一方、Webに特化されたいのであれば、社内でWebの仕事ができるように業務を整理するか、それが叶わなければ制作会社に戻るということになるのかもしれません。制作会社から事業会社に移られたということは、何か事業会社でやりたいことがあったのだと思いますので、その思いとバランスのとれる選択肢を選ぶことになるのではないでしょうか。

編集部より - セミナーを終えて

セミナーは大西氏と田中氏の豊富な経験から、制作会社で感じた壁、事業会社で感じた壁、制作会社と事業会社のあいだにある壁に至るまで、語り尽くした時間となった。両氏に共通するのは、自分が壁にぶつかっていることに気づくこと、そして自ら手を動かしてその壁を乗り越えてきたことだろう。自分が置かれてきた状況を俯瞰して捉えることで、進むべき道が見えてくる。それは日々の業務でぶつかる壁だけでなく、キャリアを考えるうえでも有用であるはずだ。

これからも、さまざまなゲストを招き、転職やキャリア形成を考えるうえで有益な情報をお送りする予定だ。ぜひ今後のセミナー内容にも期待してほしい。