セミナーレポート

〈令和最新版〉

需要のあるWebディレクターになるには?

公開 2025.4.9

去る2025年2月18日(火)、オンラインセミナー「〈令和最新版〉需要のあるWebディレクターになるには?」が開催された。

Webディレクターとしての転職を考えるうえで、「今どんな人材が求められているか」を把握することはとても重要だ。そこで今回はWebディレクターとして活躍する幸野剛士氏をゲストに迎え、”令和最新版”のディレクター論についてお話いただいた。

講師プロフィール

- 幸野 剛士(タケ)(KONO TAKESHI)

- SPARCK ユーザーリサーチャー

- 1992年生まれ。栃木県出身。複数の制作会社を経て2024年10月に独立。主に車、製造、金融といったtoB業界のWebディレクターとして活動中。「集まれ!Webディレクターの森」を主宰し、コミュニティ運営やオフライン・オンラインイベントを展開している。

需要があるWebディレクターに求められるスキルとは?

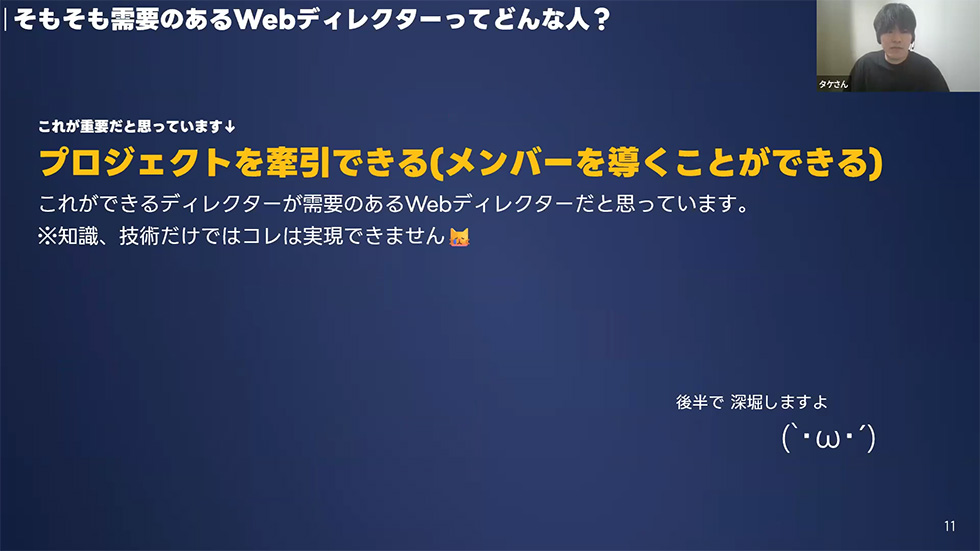

セミナーは「需要があるWebディレクターとはどんな人か?」という問いから始まった。この問いに対し、幸野氏は「プロジェクトを牽引できる人」と答える。

幸野氏:特定の技術に深い知見や経験を持つ人、という意見もあるかもしれません。ただ個人的には、知識や経験はあくまで業務を遂行するための手段にすぎないと思っています。プロジェクトを引っ張り、メンバーを導くことができる能力こそディレクターに必要な能力ではないでしょうか。

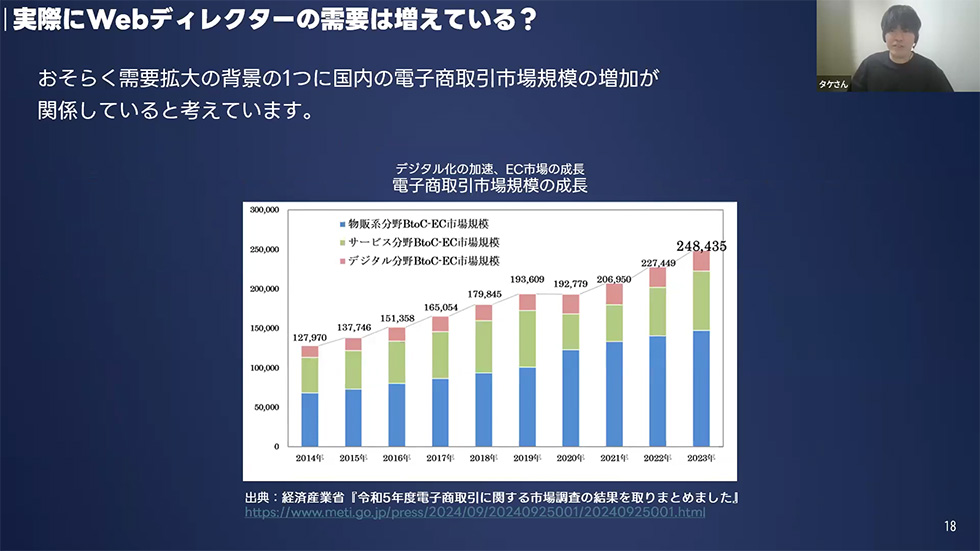

ではWeb業界において、Webディレクターの需要は伸びているのだろうか。幸野氏は「ほぼ毎月『いいディレクターいませんか?』という相談を受ける」と話し、実際にいくつかの求人サイトでWebディレクターの求人を検索したという。すると、求人サイトAで「Webデザイナー」を検索すると約500件、「Webディレクター」を検索すると約700件という結果が出た。求人サイトBでは、2022年当時18,000件だったWebディレクターの募集数が、2025年2月時点では44,000件以上になっていたと語る。

幸野氏:会社によって「ディレクター」の定義が異なるので、実際にはプランナーなどの求人が含まれている可能性もあります。とはいえ、「需要がある」と言ってよいでしょう。需要拡大の背景には、国内電子商取引市場の成長もあると考えられます。

幸野氏は次に、具体的なWebディレクターの求人について紹介した。年収300万円から700万円以上の求人について、どのような傾向があるのかを調べたところ、年収500万円を超えると「解決能力」「統括」「運営」といったリーダーポジションの能力を必要とする求人が増えるという。つまり、年収が上がると「プロジェクトを牽引できる人」に需要が集まっていると言えるだろう。

「運用・更新・保守系」と「プロジェクトリード系」の求人を比べたところ、前者は募集割合が全体の6割から7割と多いが、年収は300万円から400万円。後者は全体の3割から4割に留まるものの、年収は500万円から700万円の水準であることが見えてきた。

幸野氏:運用保守を専門としているWebディレクターは、どうしても年収が低くなりがちです。もちろん、運用保守はとても重要な仕事なのですが、「仕事で収入を得る」という視点に立つと、プロジェクトリード系が有利であるのが現状ではないかと思います。

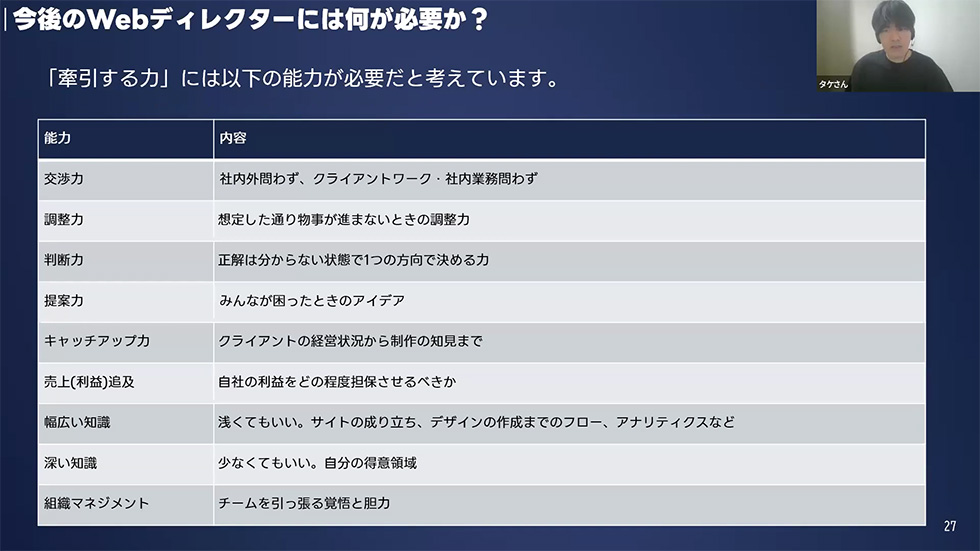

需要のあるWebディレクターに求められる9つのスキル

では、「プロジェクトを牽引する力」には、具体的にどのような力が必要なのだろうか。幸野氏は9つのスキルを挙げ、それぞれについて説明した。その中からピックアップして紹介する。

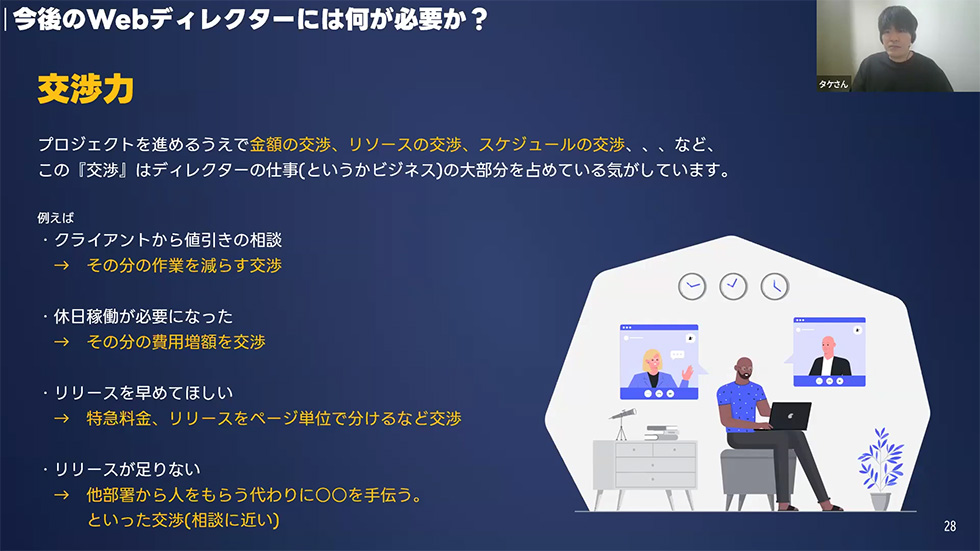

ディレクターに限らず、あらゆる仕事で求められる能力の1つが「交渉力」だろう。値引き交渉やリリース日の調整といった社外向けの交渉や、リソース不足による人員調整といった社内向けの交渉など、ディレクターの仕事の大部分は「交渉」で占められていると言っても過言ではない。

幸野氏:社内向けの交渉は得意だけど、クライアントには強く言えない、という方も多いと思います。気持ちはとても理解できますが、Webディレクターにはときに戦う姿勢を見せる覚悟も必要です。もちろん、ただ「無理です」と断るのではなく、対応する代わりに費用の増額をお願いするなど、お互いの要望をすり合わせる力が求められます。

幸野氏が「最も重要であるにもかかわらず、一番苦手な人が多い」と語るのが「判断力」だ。プロジェクトを進めるうえで、「A、Bどちらのデザインを採用するのか」「フルリニューアルするのか、一部リニューアルするのか」といった甲乙つけがたい状況はよくあるもの。それぞれのメリット・デメリットを踏まえ、進むべき道を判断する力がディレクターには求められる。

幸野氏:アウトプットに迷いがあると「これは自分の責任ではなくて、選んだ人の責任だから」といった仕事の仕方になりがちです。迷いがあるリーダーには、人がついてきません。プロジェクトだけでなく、メンバーを導く能力としても、判断力はかなり重要です。

ビジネスである以上、「売上(利益)追求」も忘れてはならない。どれだけよいWebサイトが作れたとしても、それが会社の利益にならないのであれば「やらないほうがまし」と幸野氏は語る。自分たちの仕事がどれくらいの利益を生むのか、そして自社がどの程度の売上を求めているのかを把握していなければ、満足な提案はできないだろう。

幸野氏:もちろん営業的な観点から「安く請けて後から拡大する」という戦略もあります。ただ、それはあくまで会社の経営判断によるものです。そういった目処も立てずに、「お客さんの笑顔が見たいから」「いいものを作りたいから」という理由で利益を犠牲にするのは、単なる自己満足であり、改善すべきポイントであると思います。

ただ「知っている」だけでなく、一段深いところを語れることが重要

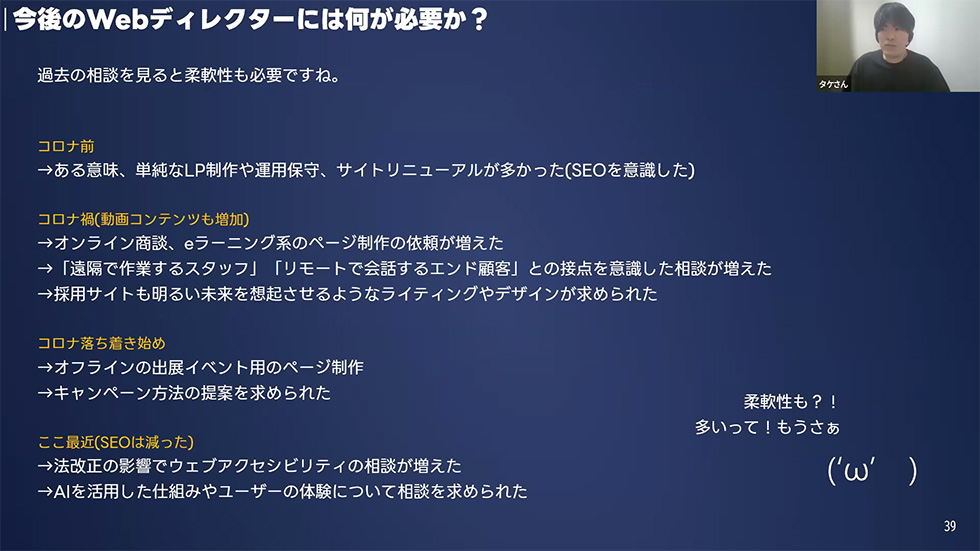

セミナーの終盤では、幸野氏自身の体験談をベースにした「Webディレクターに求められていること」が語られた。ここ数年の仕事を振り返ったとき、幸野氏は「柔軟性」も大事な要素であると気づいたという。

コロナ前はSEOを意識したLP制作やサイトリニューアルが多かったが、コロナ後はオンライン商談やeラーニングといったリモート系サービスの仕事が増え、その後はアクセシビリティに関する相談も増えているという。時代やトレンドによって、依頼される内容も変化するのだ。

幸野氏:ここ最近はAIを活用した仕組みや、ユーザー体験に関する相談が増えています。求人サイトでも「Webディレクター 生成AI」という検索結果がヒットするようになりましたね。私も生成AIについて勉強している最中ですが、数年後、さらに新しい技術が突然誕生する可能性だってあるわけです。そう考えると、新しいものに対応する柔軟性は非常に重要だと言えるでしょう。

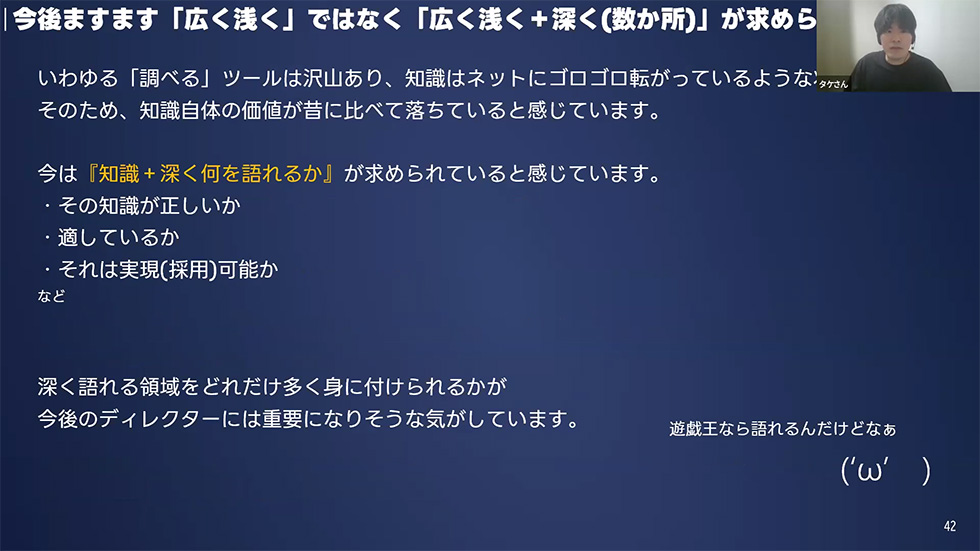

柔軟性を発揮するには、土台となる知識が必要だ。これも生成AIの登場により、検索やリサーチにかかる負荷が格段に軽減した。だからこそ、今後は「広く浅く」ではなく「広く浅く+数ヵ所深く」が求められると幸野氏は語る。

幸野氏:ネットには知見があふれているため、昔よりも「知っている」ことの価値が落ちていると感じています。知識があることは前提として、「その知識は正しいのか」「その技術はこのプロジェクトに適しているのか」「利益はどれくらい見込まれるか」など、一段深いところを語れるかが、Webディレクターにとってますます重要になることでしょう。

セミナーは参加者の質疑応答で締めくくられた。寄せられた質問からピックアップして掲載する。

- ベストな案があるのに、クライアントが別の案を選んだとき、どのように提案すればよいか悩みます。こちらがよいと思っている方向性にうまく誘導し、納得いただくようにするためには、どのように伝えればいいでしょうか?

-

こちらの思いを伝えたうえで、クライアントの判断に任せる

結局、リリースしてみないとわからない、ということも往々にしてありますから。僕の場合は無理に相手を導かず、「我々としてはこちらの案がよいと思います」という考えをきちんと伝えたうえで、クライアントの判断に従うようにしています。

ただ、明らかにリリースしたら失敗するものや、ダークパターンと呼ばれるようなユーザーの信頼を損なうものについては、もちろん止めないといけません。最悪の場合、半分ケンカですね(笑)。どうしても聞き入れてくれないなら、「それならうちは請けられません」といった会話もせざるを得ないと思っています。 - お金の交渉をするときのコツや気をつけるポイントはありますでしょうか?

-

相手の事情と自社の事情をきちんと把握しましょう。

1つは、お客さんの会社の事情を知ること。たとえば「100万円超えると稟議が通りづらい」というのであれば、50万円を2回に分けて請求した方が通りやすくなりますよね。相手の事情を知ると、交渉もしやすくなります。

もう1つは、自社の方針を知ること。自社には売上目標があるので、それをきちんと把握したうえで交渉すべきです。一方で、「これくらいなら損をしてもやるべき」といった判断も会社側と共有しておきたいですね。僕はよく自社の社長と飲みに行って、「こういうときはどうしたらいいか」という話をずっと聞いていました(笑)。

編集部より - セミナーを終えて

幸野氏は需要のあるWebディレクターを「プロジェクトやメンバーを導くことができる存在」と定義し、必要な能力について1つずつ解説した。その内容は「交渉力」「提案力」「判断力」「組織マネジメント」など、対人スキルが重要な位置を占めている。単純な作業は生成AIが肩代わりするような時代に、コミュニケーションによって人の心をどう動かすかが、ディレクターのスキルとしてますます重要になるのだろうと感じた。

これからも、さまざまなゲストを招き、転職やキャリア形成を考えるうえで有益な情報をお送りする予定だ。ぜひ今後のセミナー内容にも期待してほしい。