セミナーレポート

Webデザイナー進化論 season2 UI/UXデザイナー徹底解剖編

ユーザー視点で課題を発見!UIデザインをみがく評価方法

公開 2024.7.19

去る2024年5月16日(木)、オンラインセミナー「Webデザイナー進化論 season2 UI/UXデザイナー徹底解剖編 ユーザー視点で課題を発見!UIデザインをみがく評価方法」が開催された。

今回、『クリエイターズ・シナジーカフェ』とマッチボックスのコラボレーション第二弾として、「UI/UXデザイナー徹底解剖編」がスタート。全5回にわたり、具体的なUI/UXの制作過程をお届けする。2回目となった今回は、日本ウェブデザイン株式会社取締役のタグチマリコ氏をゲストに迎え、UIデザインの評価方法について語られた。

講師プロフィール

- タグチ マリコ(MARIKO TAGUCHI)

- 日本ウェブデザイン株式会社

取締役CXO/クリエイティブストラテジスト/UXデザイナー - 1994年東京都生まれ。高校在学中にデザイナーとして活動をはじめ、複数の制作会社・開発会社にて、広告・Web・アプリケーション開発のプレイヤーからマネージャー・経営者を経験。現在は、UXデザイン・人間中心設計(HCD)を起点としたサービスデザイン、ブランドデザイン、プロトタイピング・調査分析、UI・ビジュアルデザイン・イラスト、企業顧問・人材育成・コミュニティデザインなど、表層デザインから哲学まで、多角的にデザイン行為の在野研究をつづけている。

UIデザインを評価することで何がわかるのか

前回のセミナーで、タグチ氏は「アプリでもWebサイトでも、UIデザイナーに求められているのは構造を理解し使いやすいデザインを提示すること」だと話した。今回のセミナーはその「使いやすいデザイン」を作るために、UIデザインの評価方法について語られた。

まずタグチ氏は、UIデザインを評価することで、どんなことがわかるのかを説明した。以下のようなプロセスを辿るという。

1.ユーザビリティの問題の特定

たとえば「操作が複雑すぎるプロセス」「何に使うのかわからないボタン」「ユーザーの期待に反する動作」など、ユーザーが直面している具体的な問題や障壁を明らかにすることができる。

2.ユーザーのニーズと振る舞いの理解

ユーザーがどのようにプロダクトを使用しているのか、またはどのように使用したいのか、その理解を深められる。「どの機能がよく使われているのか」「どの情報が最も重要視されているか」などが含まれる。

3.デザインの有効性の検証

新しいデザインや改善された機能が、ユーザーの期待とどの程度一致しているのかを評価できる(A/Bテストなど)。

4.改善点の発見と優先順位付け

さまざまな評価方法を通じて、改善すべきエリアを特定できる。さらに優先順位を付けることができ、開発チームが効率的にリソースを使用できるようになる。

タグチ氏はこの4つをまとめ、UIデザインの評価は「ユーザーを理解して改善へ繋げる手段」であると話した。評価手法はさまざまなものが存在するが、このセミナーでは代表的な2つの評価方法である「ユーザビリティテスト」と「ヒューリスティック評価」について紹介した。

代表的な2つの評価方法を理解する

UIデザインを評価するためには、代表的な2つの方法がある。まず1つ目として「ユーザビリティテスト」は、製品やサービスのインターフェースが、ユーザーにとってどれだけ使いやすいかを評価するもの。そのステップは次の5つに分かれているという。

ステップ1:テストの目的を定義する

テストで何を達成したいのか、その目的を明らかにする。たとえば「新しい機能の使いやすさを評価する」「特定のタスクの完了時間を測定する」など。併せて、ターゲットとなるユーザーも定義する。目的やターゲットがぶれないよう、グループ内で認識を合わせることが大切だ。

ステップ2:テスト計画の作成

テスト中に参加者に実行してもらうタスクをリスト化する。また、どうなればタスクを成功とみなすのか、成功となる基準(タスク完了率やタスク完了に要する時間など)を定義する。

ステップ3:参加者の募集

ターゲットに近い参加者を募集し、選定する。一般的には5~8人ほどの参加者でユーザビリティ問題の多くは特定できるが、予算などに応じて調整も可能。

ステップ4:テスト環境の設定

参加者が落ち着いてテストできる静かな環境を用意する。最近ではオンラインでテストを行うことも多い。

ステップ5:テストの実施

参加者にテストの目的とプロセスを説明し、タスクリストに沿って操作をしてもらう。いかにフラットな状態でテストをしてもらうかが重要なので、問いかけを工夫するなど、リラックスできる環境を意識する。

ステップ6:データの収集と分析

操作の記録や録画データなどを整理して、テストの結果を分析する。

次に2つ目の「ヒューリスティック評価」。参加者のテスト結果からデザインを評価するユーザビリティテストに対し、「ヒューリスティック評価」はユーザビリティの専門家が定義した原則(ヒューリスティック)に基づいて、「できている」「できていない」を評価する。評価のステップとして、ステップ1でテストの目的を定義するのはユーザビリティテストと同じだが、その後が異なる。

ステップ1:テストの目的を定義する(ユーザビリティテストと同じ)

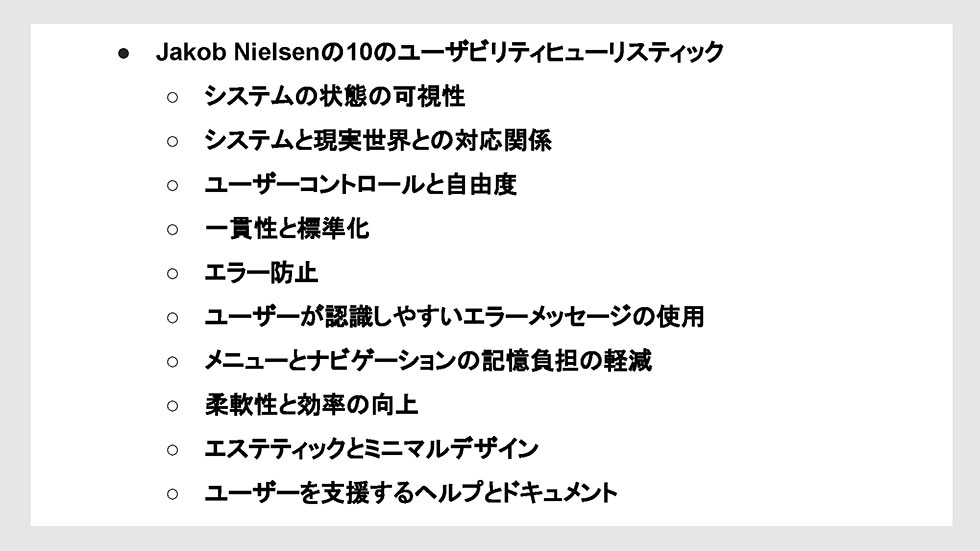

ステップ2:評価基準(ヒューリスティック)の選定

一般的にはヤコブ・ニールセンの「10のユーザビリティヒューリスティック」が使用されることが多い。ただ、これが絶対的な正解ではなく、別の評価基準を使うこともあれば、プロジェクトの特性に合わせてカスタマイズすることもある。

ステップ3:合同レビューセッション

専門家が何人か集まり、それぞれが発見した問題点について話し合う。ただ、予算的などの都合から、実際は専門家が1人ついて、現場とディスカッションをすることも多い。

タグチ氏:ヒューリスティック評価は、ヤコブ・ニールセンによるもの以外にも評価基準がたくさんあります。大切なのはセオリーを100パーセント守ることではなく、その基準が作られた背景や理由を知ること。背景や理由を理解したうえで、現場の状況に応じたカスタマイズを行うことがとても重要になります。

ユーザビリティテストの進め方

セミナーの後半では、実際にタグチ氏が用いた資料やFigmaの画面などを共有しながら、具体的なユーザビリティテストの進め方について語られた。

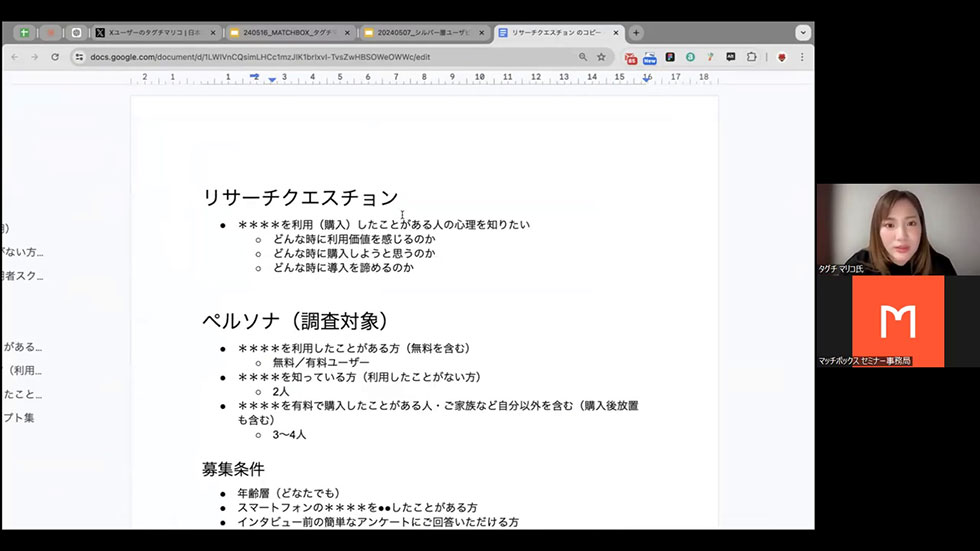

先ほどの「ステップ1」にあたる、テストの目的を定義する際に用いるのが「リサーチクエスチョン」だとタグチ氏は話す。

タグチ氏:「ある商品やサービスを利用したことがある人の心理を知りたい」という目的があったとき、さらに「どんなときに利用価値を感じるのか」「どんなときに購入しようと思うのか」といった問い=リサーチクエスチョンを定義します。この答えが求められるようテストを設計することになります。

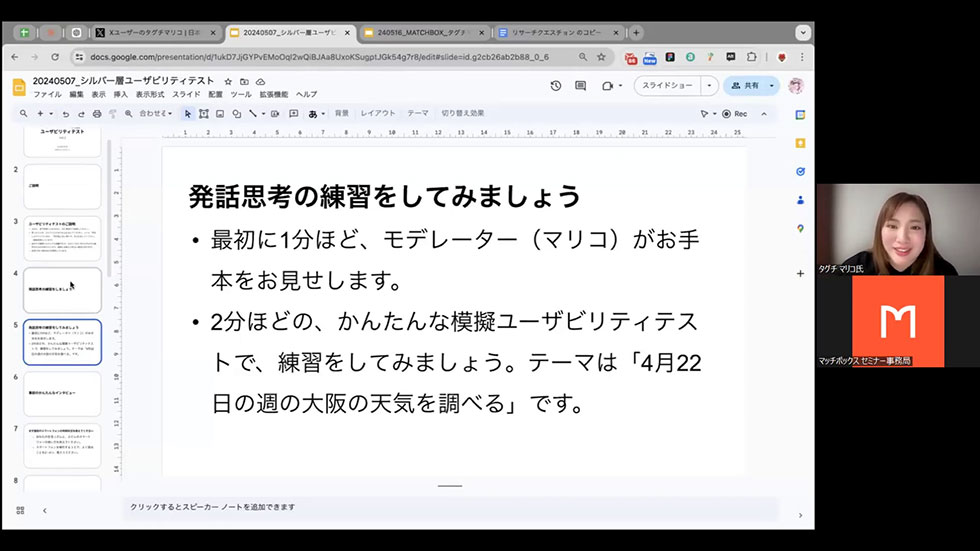

実際のテストは「発話思考」で行ってもらう。考えていることを“実況”しながら操作してもらうことで、何を考えながら操作しているのか、どんな理由で操作につまずいたか知ることができる。テストの際、タグチ氏は事前に説明をしたあとに自ら発話思考のお手本を見せ、「明日の天気を調べる」といった簡単な練習を行ってから、実際のタスクに移るという。

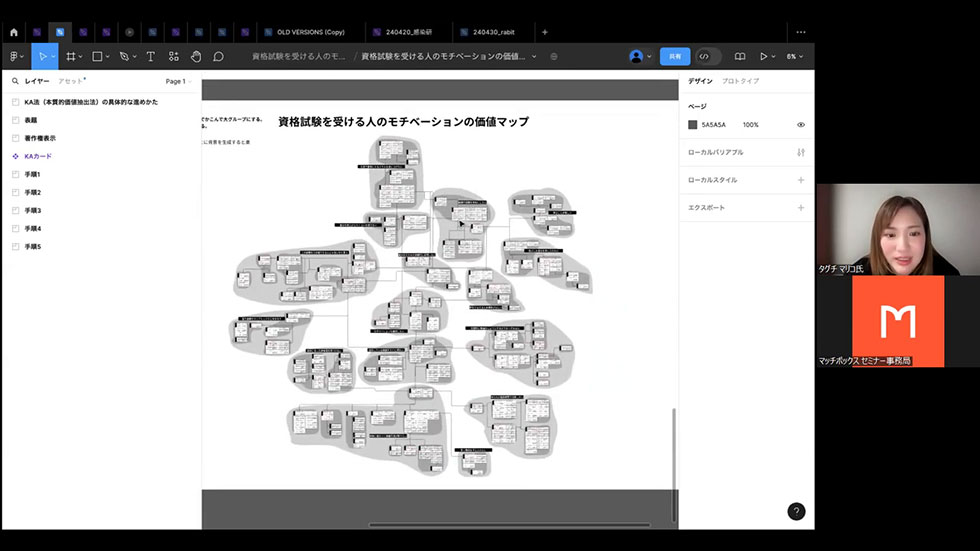

テスト後の分析について、タグチ氏はKA法(本質的価値抽出法)と呼ばれる手順で分析を進めている。ユーザーインタビューの記録から、ユーザーがどういった価値を享受していたかを抜き出し、グループ化することで、「ユーザーの心理の全体像」が把握できるとタグチ氏は話す。

タグチ氏:KA法により、ユーザーがどんなことを考え、どんな考えのあいだを行き来しているのかがわかります。この“心の地図”を元に、開発の優先順位を付けたり、ビジネス要件を検討したりするのです。さらに、ここにユーザビリティテストの結果を組み合わせることによって、「どのような価値観からこの操作に至ったか」もつかむことができます。インタビューによってユーザーに対する解像度を上げたうえで、ユーザビリティテストを行うことも大事です。

セミナーは参加者の質疑応答で締めくくられた。寄せられた質問からピックアップして掲載する。

- ユーザーインタビューやユーザビリティテストは何人くらいに行うのが理想でしょうか。

- 最低ラインは5人です。

目的によって異なりますが、私は最低ラインを5人としています。これはユーザビリティの専門家であるヤコブ・ニールセンの研究結果に基づいたもので、5人にテストをするとUIの問題点の約8割が発見できるのだそうです。ただ、ターゲットが「子どもからお年寄りまで」のように複合的な場合は、それぞれのグループから3~5人を集めてテストをすることも多いですね。「そもそもそこまでの予算がない」という場合は、まず1~2人から実際に始めて、こんなことがわかりました!という成果を踏まえてから、追加の予算を交渉するということもあります。 - 「KA法で分析を行った際に優先順位をつける」という話でしたが、「グルーピングした数が多いものの方が、優先度も高い」という認識でよいでしょうか。それとは逆に、少なくとも優先度が高いとされる場合もありますか。

- 「数が多い=優先度が高い」ではありません。

これは勘違いされやすいのですが、同じグループの価値観が多いほど優先順位が高まるわけではないのです。KA法は、あくまで「ユーザーはどんな悩みがあるのか」「どんな心理を行き来しているか」を見るもの。なんらかの課題を解決するサービスや事業と突き合わせたときに、「その課題は実際にユーザーの悩みとして出ているのか」「課題解決の方向に改善の余地はないのか」を検討するために使うので、グループの大小はあまり関係ありません。 - お話を聞いていると、UI/UXデザインはマーケティングに近いものを感じました。UI/UXデザインとマーケティングでは、どんな区別があるのでしょうか。

- 「よいものを作って売る」目的は一緒ですが、注目する点が異なります。

実は、私はマーケターを名乗っていたこともありました。仰る通り、「よいプロダクトを作って売る」という行為に対して、共通点がたくさんあります。明確な定義はありませんが、ビジネス目標を考慮して製品やサービスの価値を顧客に伝え、販売に繋げることに焦点を当てるのがマーケター。ユーザーを中心に考え、ユーザーが製品やサービスを通じて得られる体験を最大化することに焦点を当てるのがUXデザイナー。こういった違いがあると思います。いずれにしてもサービスや製品が売れないと価値は届けられないため、ビジネスの視点は切り離せません。そんな中、先陣を切って誰よりもユーザーの理解者となり、あくまでユーザーにとっての価値を中心にビジネスへの接続を考えるのがUXデザイナーです。

編集部より - セミナーを終えて

これまでのセミナーで、タグチ氏は何度かユーザーインタビューやユーザビリティテストについて語っている。今回のセミナーにも共通しているのは、実際にユーザーの話を聞く姿勢だ。インタビューによって話を引き出すのも、実際に操作をしてもらって課題を見つけるのも、ユーザーに「いつも通り」でいてもらうことが大切。テスト前の説明により不安を払拭したり、リラックスした雰囲気を作ったりなど、言わば“空気”をデザインするところからUXデザイナーの仕事は始まっているのだと感じた。

「UI/UXデザイナー徹底解剖編」はあと3回。これからもさまざまなゲストを招き、転職やキャリア形成を考えるうえで有益な情報をお送りする予定だ。ぜひ今後のセミナー内容にも期待してほしい。