セミナーレポート

Webデザイナーとして

押さえておくべき

顧客理解を重視した

デザインFixedのプロセスとは

公開 2023.12.19

去る2023年9月26日(火)、オンラインセミナー「Webデザイナーのためのスキルアップセミナー vol.5 Webデザイナーとして押さえておくべき顧客理解を重視したデザインFixedのプロセスとは」が開催された。

本セミナーは、Webデザイナーのスキルアップや自己研鑽のニーズに応えた「スキルアップセミナー」の第5回。今回は株式会社ベイジの執行役員であり、コンサルタント兼ディレクターを務める今西毅寿氏を講師に迎え、顧客とのデザイン面の合意形成を図るうえでデザイナーが考慮すべきポイントについて語られた。

講師プロフィール

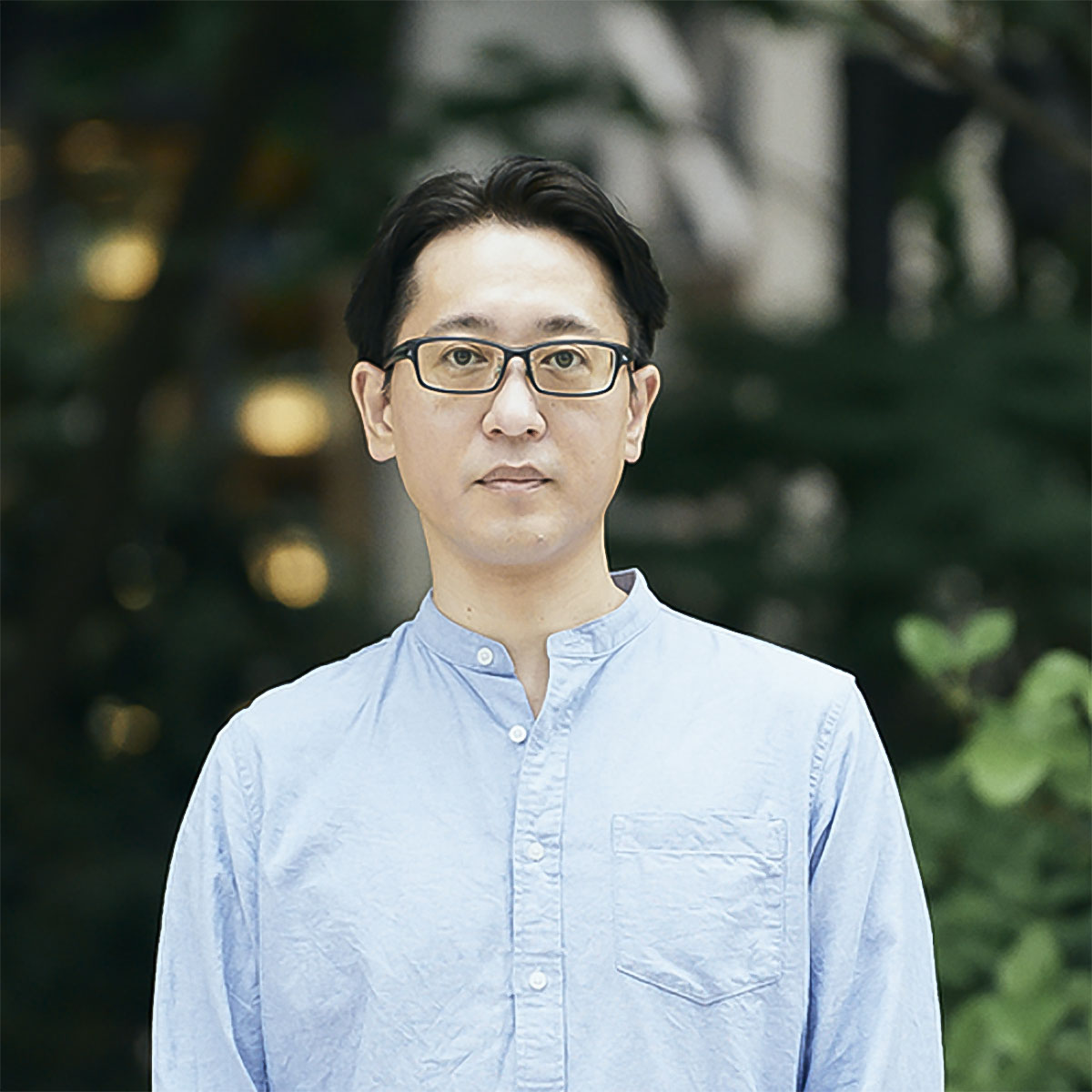

- 今西 毅寿(TAKEHISA IMANISHI)

- 株式会社ベイジ

執行役員 / コンサルタント / ディレクター - BtoB・採用サイトの制作と業務システムのUIデザインに強い会社ベイジのコンサルタント・ディレクター。クライアントワークとしては、ウェブコンサルティング、プロジェクトマネジメント、UXリサーチ、情報設計、制作ディレクションなどを担当。社内業務としては、組織づくり、採用、人事系のマネジメント業務などを担当。

Web制作のプロセスを「ワークフロー」で細分化する

セミナーは「そもそも合意形成とは?」という問いから始まった。これに今西氏は「ステークホルダーの意見の一致を図ること」と答え、合意形成ができないと「再提案が必要になりコストが増加してしまう」といったデメリットがあると話す。

プロジェクトのステークホルダーとは「利害関係がある人や組織」を指し、顧客の中にも複数のステークホルダーが存在する。窓口となる担当者だけでなく、広報や事業責任者、マーケティングチーム、役員などもステークホルダーとして意志決定に関わる可能性があり、合意形成を怠ると「担当者は納得しても上長の納得が得られない」といったことが起きやすい。

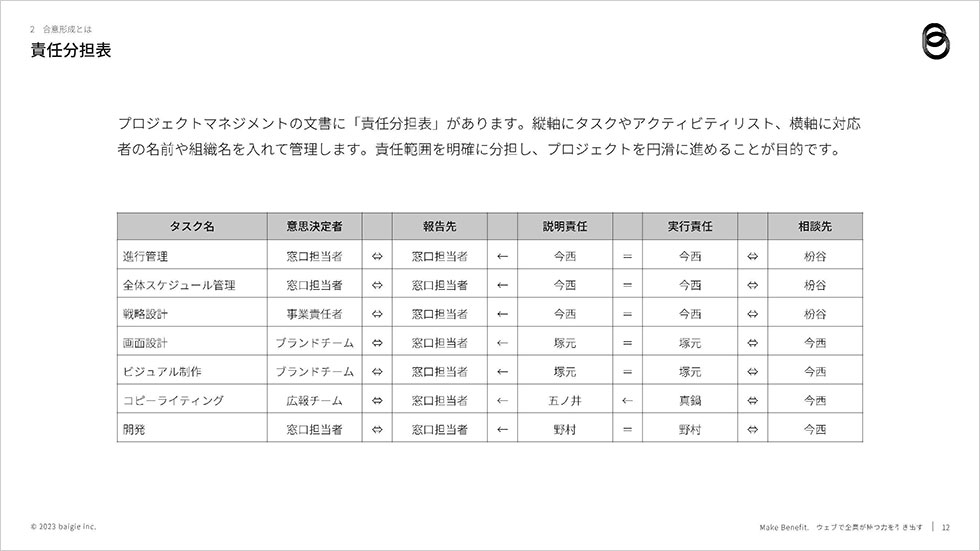

今西氏:プロジェクトの開始時点で、成果物に対して誰が最終的に意志決定を下すのかを、事前に確認しておくことをおすすめします。工程ごとの責任者を「責任分担表」に整理して、メンバーに共有しておくとよいでしょう。たとえば「画面設計の意志決定者はブランドチームなので、提案ミーティングにはブランドチームにも同席してもらおう」といった判断もしやすくなります。

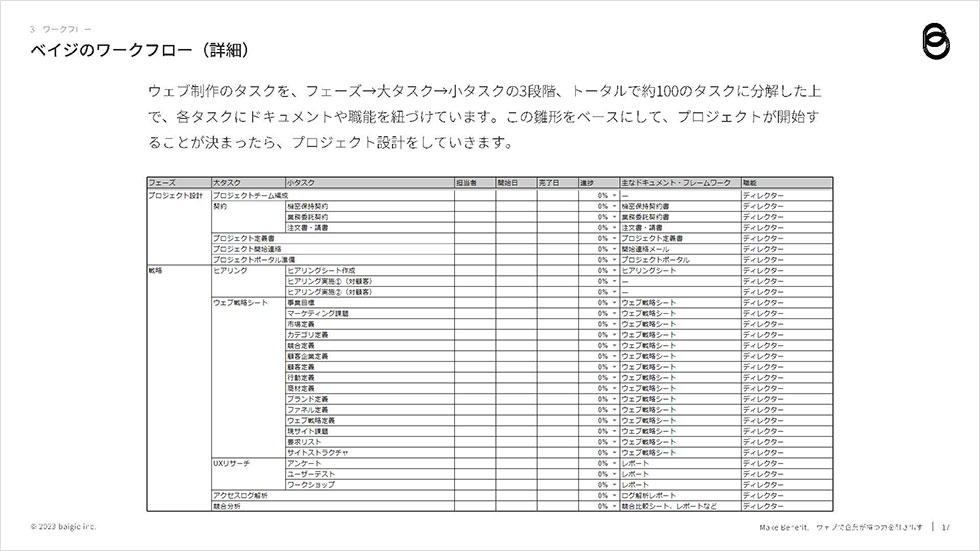

このように、合意形成はデザイン単体の内容だけで決まるものではない。そこで株式会社ベイジでは、プロジェクト全体のプロセスを捉えるために、タスクを細分化して仕事の進め方を定義した「ワークフロー」を作るという。

今西氏:Web制作のタスクは多岐に渡り、属人的なタスクも少なくありません。ワークフローの整備は、作業者による仕事量のムラを防ぐことにも役立ちます。また、顧客がプロジェクトの全体像を理解しやすくなるのも利点の1つです。デザインの意志決定が遅れると、後工程に影響することが可視化されるので、キックオフミーティングでもワークフローを基に、遅れによるリスクを説明するようにしていますね。

デザインの提案において、デザイナーが意識するべきこと

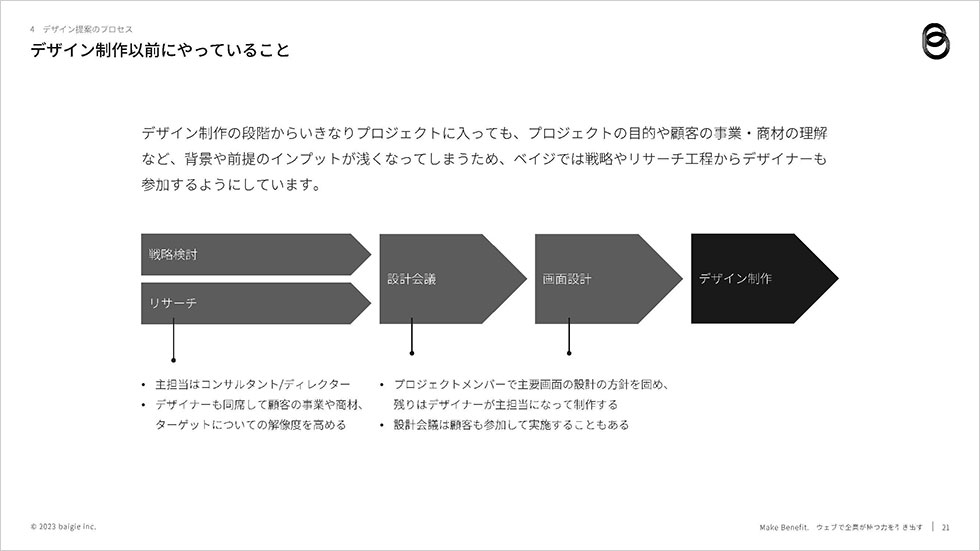

次に今西氏は、株式会社ベイジで行っている「デザイン提案のプロセス」について説明した。ベイジでは、デザイン制作以前から提案のプロセスが始まっている。プロジェクトの目的や顧客の事業を理解するため、戦略やリサーチからデザイナーも参加するようにしているという。

今西氏:戦略検討の主担当はコンサルタントやディレクターですが、デザイナーにもこの工程に同席してもらい、顧客解像度を高めてもらう期間を設けています。リサーチについても同様で、ユーザーテストやワークショップにも可能な範囲で同席してもらっていますね。これらを踏まえ、設計会議で各画面に含める要素や優先順位を議論したあと、デザイナーがワイヤーフレームを作る流れになります。

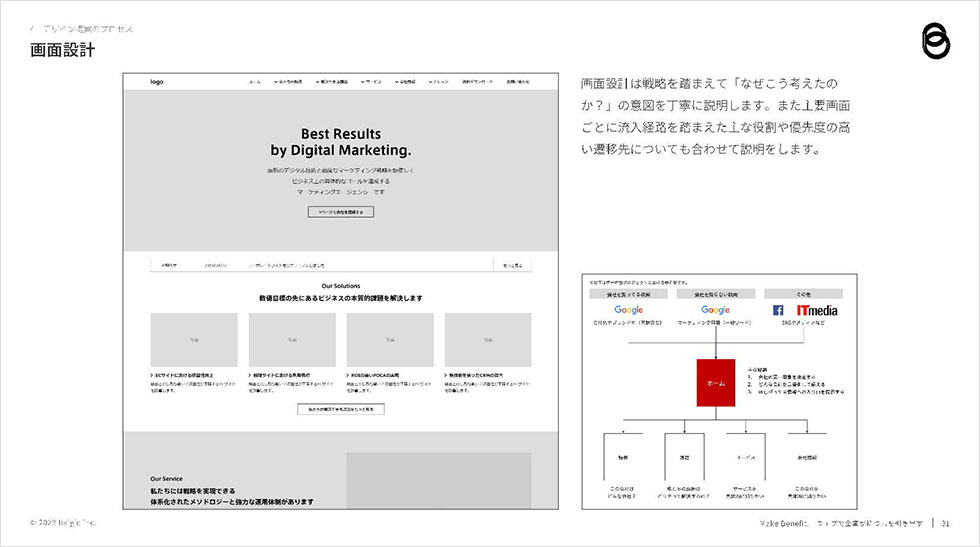

ベイジのデザイナーは対応範囲が広く、デザイン制作以外にもさまざまなタスクを担当していると今西氏は話す。その1つが「画面設計」だ。以前はディレクターが画面設計を担当していたが、設計からデザインにバトンタッチした際に戦略の意図が伝わらず、手戻りが起きてしまっていたため、デザイナーが一貫して担当するようになったという。

今西氏:画面設計では「なぜこう考えたのか」という意図が説明できることを大事にしています。顧客に意図を説明できないと、表層的な好みで画面設計の良し悪しを判断されてしまう可能性があるからです。戦略やリサーチの内容を踏まえた、説得力のある画面設計を提案するよう心がけています。

ほかにも、「コンセプト」「配色検討」「方向性の確認」もデザイナーのタスクだ。「配色検討」でも、戦略を踏まえて「なぜこの配色なのか」を論理的に説明できるように備えているという。これらのプロセスを経てデザインを提案することになるが、提案時は「大きな方向性をまず確認する」と今西氏は話す。

今西氏:まず、ビジュアルコンセプトをいくつか提案し、どの方向性で進めるかを顧客と確かめます。A、B、Cの3つのビジュアルコンセプトを提出して、Bの方向性に決まったら、さらに「B-a」「B-b」「B-c」と案を提出していくことが多いですね。時間はかかりますが、顧客と議論をしながら意志決定することで、大きな手戻りを防げると考えています。

ミーティングをスムーズに進めるポイントとは

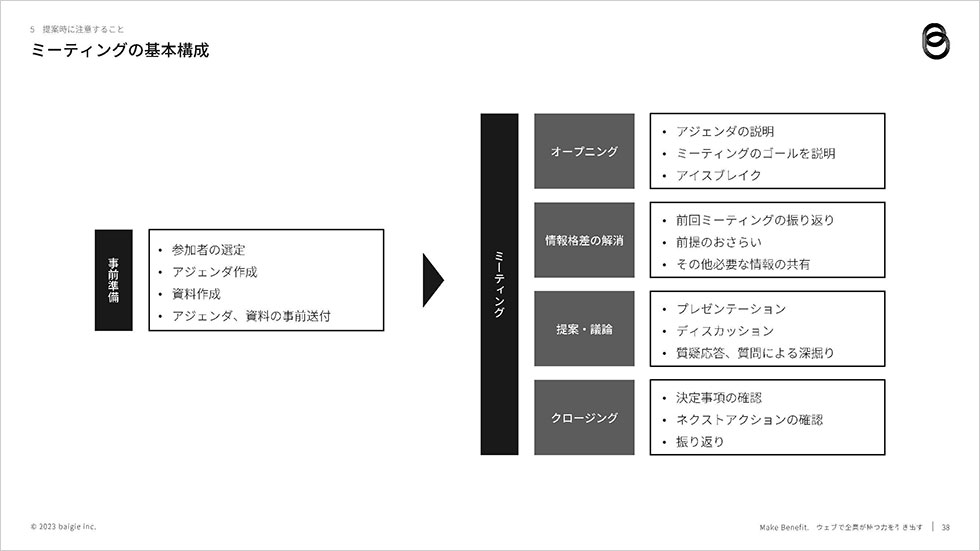

セミナーの終盤では「提案時に注意すること」について語られた。今西氏はミーティングの要素を「オープニング」「情報格差の解消」「提案・議論」「クロージング」の4つに分け、進め方のポイントについて解説した。

まず「オープニング」では、ミーティングのゴールを伝えることが重要だという。ゴールを曖昧にしたまま議論を進めると、話が脇道にそれてしまう恐れがあるからだ。そのため、事前に送付するアジェンダにゴールを明記し、ミーティングの冒頭でも説明することをすすめている。

今西氏:ゴールを説明するときは、併せて「今回のミーティングで検討しないこと」も説明するとよいでしょう。たとえば、画面設計についてのミーティングで「今回は掲載する情報の種類や方向性を決めるのがゴールであり、色や書体などのデザイン要素は議論しない」と伝えておけば、議論したい内容に集中することができます。

次に「情報格差の解消」は、ミーティング冒頭に前回の振り返りや、前提のおさらいをすることを指す。前回のミーティングに参加していなかった人がいる場合に、振り返りによって前提の認識を合わせることで、全員が同じ方向を向いて議論をすることができる。

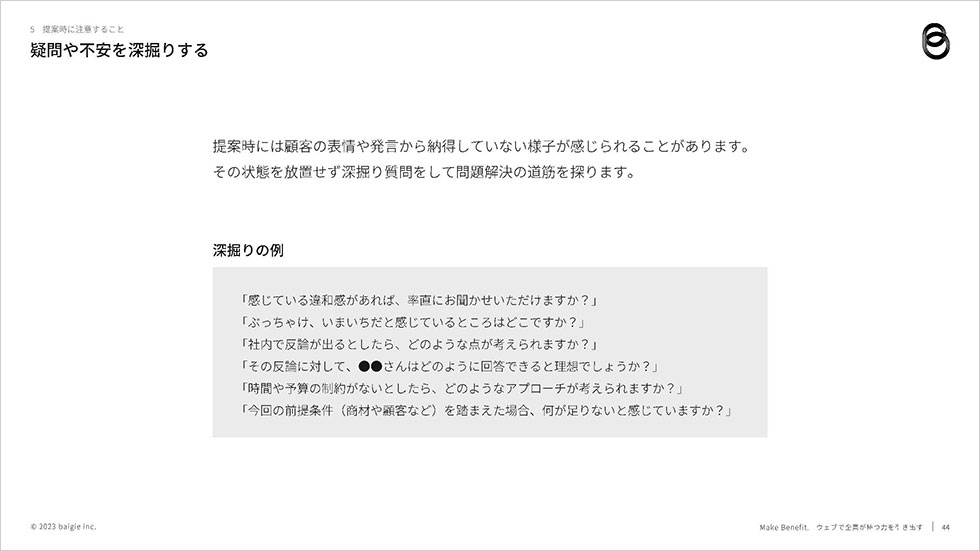

そして「提案・議論」では、プレゼンテーションやディスカッションを行うことになるが、顧客の表情から納得していない様子を感じることもあるだろう。どんな点を懸念に感じているのか、質問を重ねて疑問や不安を深掘りすると、問題解決の道筋が見つかることがある。

ミーティングの最後の「クロージング」では、必ず次回までのアクションを確認しよう。「誰が」「何を」「いつまでに」を明確に決めておかないと、タスクが宙に浮いた状態になるためだ。ミーティングの最後に確認すると共に、議事録にも明記しておくとよい。

今西氏:今回のセミナーでお話しした内容は、プロジェクト全体の工程に関わるものもあり、デザイナー個人ですべて解決するのは難しいかもしれません。ディレクターや社内のメンバーに協力してもらい、うまく巻き込みながら、仕事の進め方などを見直すきっかけになればと思います。

セミナーは参加者の質疑応答で締めくくられた。寄せられた質問からピックアップして掲載する。

- 手戻りが多い原因について教えてください。クライアントに対し、何が不足している場合が多いのでしょうか。

- 「顧客理解」だと思います。

いろいろ要因はあると思いますが、やはり顧客理解が足りていないケースが多いですね。事業や商材、サービスに対する理解が不足していると「そういうことじゃないんだよ」という不満に繋がりますし、手戻りも起きやすい。なので、ベイジでは1ヵ月~2ヵ月かけて戦略検討を行っています。

また、ベイジでは情報収集の手段として、顧客向けのヒアリングシートを作っています。基本情報に加え、直近の売上や利益、事業ポートフォリオなど知りたい情報を質問形式にして、お客様に埋めてもらったり、ミーティングの場で聞いたりしていますね。関連書籍を読み込んだり、顧客像に近い人をSNSで探して、ペルソナとしてウォッチしたりすることもあります。 - 私がいる会社では、デザイン修正を見込んだスケジュールになっていないことが多いです。顧客にも納得してもらえるように、PMやディレクターと交渉するにはどうしたらよいでしょうか。

- 事業上のリスクを伝えるべきです。

デザイン修正を見込まないことで発生するリスクを、もっと周知すべきだと思います。デザインにおける「品質」とは見た目だけに限りません。情報の優先順位や流入経路の設計など、デザインもその戦略に沿った「品質」である必要があります。デザイン修正が満足にできず、品質が低いWebサイトが公開されることになれば、お客様の事業成長を損なう可能性もあるわけです。

スケジュールをしっかりと確保し、フィードバック対応を緻密に行うことで、お客様の事業に貢献できることをPMやディレクターに納得してもらう。そのうえで、そのPMやディレクターからお客様に説明してもらえるといいですね。話をスムーズにするために、社内のベテランをうまく巻き込む力も大事になるかと思います。

編集部より - セミナーを終えて

デザイン制作における合意形成というテーマであったが、今西氏の話は「デザイナー」という職能にとらわれず、プロジェクト全体にまで及んだ。小手先のテクニックでは、合意形成には至らない。戦略やリサーチという前提があり、デザインの意図を説明できてこそ、顧客を納得させることができるということだろう。また、終盤の「提案時に注意すること」については、提案時に限らずミーティング一般に通じる汎用的な知見であり、デザイナーに限らずディレクターにも広く知ってほしいと感じた。

これからも、さまざまなゲストを招き、転職やキャリア形成を考えるうえで有益な情報をお送りする予定だ。ぜひ今後のセミナー内容にも期待してほしい。