セミナーレポート

はじめて作成する前に知っておきたい〈未経験向け〉

ポートフォリオ作りの基礎講座~実際の作成風景ものぞき見しよう~

公開 2024.8.5

去る2024年1月16日(火)、オンラインセミナー「はじめて作成する前に知っておきたい〈未経験向け〉ポートフォリオ作りの基礎講座~実際の作成風景ものぞき見しよう~」が開催された。

デザイナーが転職活動を行ううえで必要不可欠なポートフォリオ。しかし「何から手を付けていいかわからない」という声も多いだろう。そこで今回はポートフォリオの作成基礎をお話する“ポートフォリオ講座”を開催。転職におけるポートフォリオ作りで押さえておくべきポイントについて語られた。

講師プロフィール

- 鈴木 岬成(KOSEI SUZUKI)

- 株式会社マイナビワークス マーケティング部

- 学生時代にイラストレーターになるため自身のポートフォリオを作成し、大学卒業後はマイナビワークスに入社。企業への営業活動を経て、現在では社内のWebディレクションなどを行っている。Web・デザイン・作曲・3DCGなどクリエイティブに関して幅広く興味をもっており、副業でイラストレーターとしても活動中。

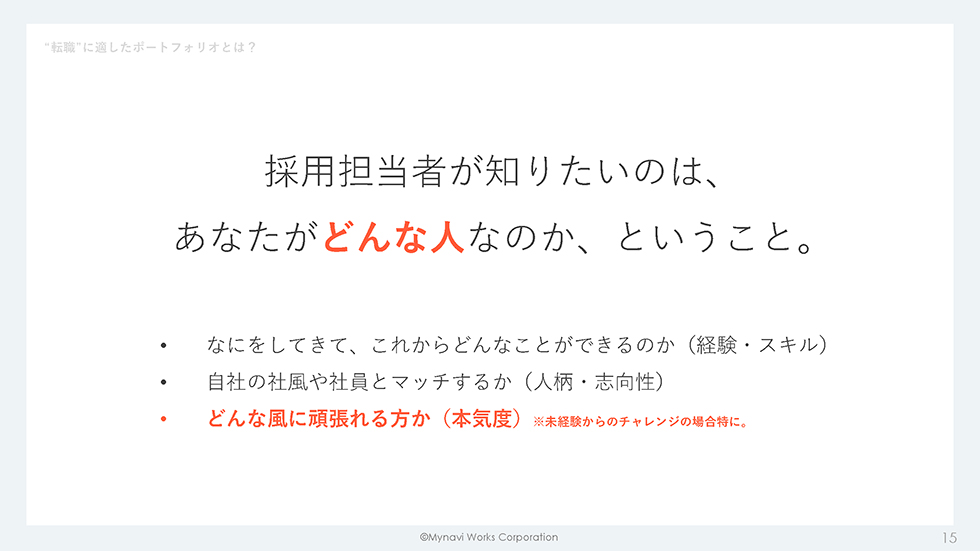

採用担当者はポートフォリオを通じて「人材力」を見ている

ポートフォリオは、自分の職種における実績や力量を評価してもらうために作成する、言わば「作品集」。デザイナーの転職活動では、履歴書や職務経歴書よりも重要な存在だ。では「転職に適したポートフォリオ」とは、どんなものだろうか。

鈴木:ポートフォリオと聞くと、「自分が作った作品をカッコよく見せるもの」「SNSで活動していることを知ってもらうもの」というイメージがあるかもしれません。しかし、転職におけるポートフォリオのターゲットは採用担当者や現場責任者。ですから、ポートフォリオで表現するべきなのは「人材力」だと考えています。

採用担当者が知りたいのは作品のクオリティ以上に、応募者がどんな人なのかということ。ポートフォリオに並ぶ作品を通じて、経験やスキル、人柄、意欲といった「人材力」を見ているのだ。では、ポートフォリオで「人材力」を表現するには、どうしたらよいのだろうか。

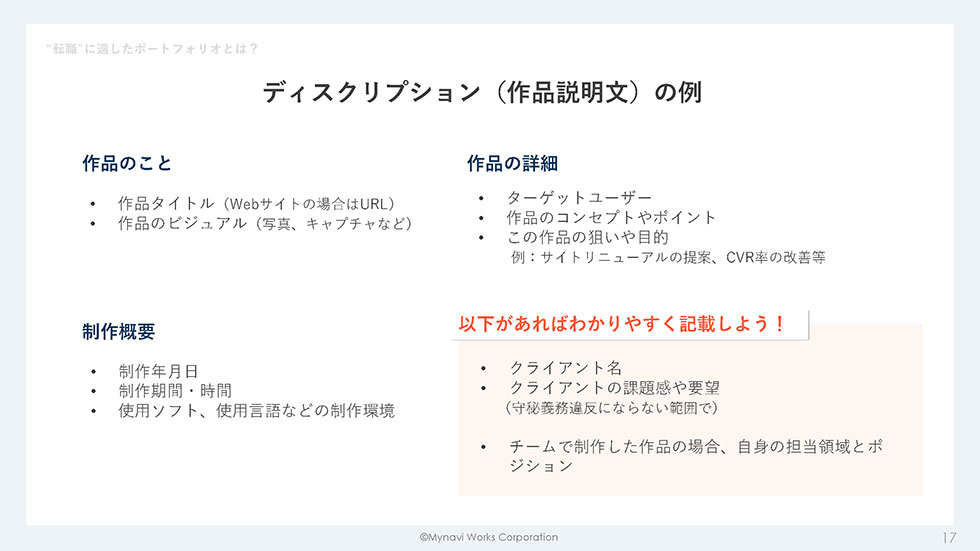

鈴木:ポートフォリオに作品を並べるときは、ディスクリプション(説明)を充実させましょう。作品タイトルだけでなく、制作期間や使用ソフト、ターゲットユーザー、作品の狙いなどを記載し、「誰に向けてどのような意図で作られたのか」を明確にするのがおすすめです。

説明が足りなければ、採用担当者から適切な評価を受けられない可能性がある。本当は求められるスキルが身に付いているのに、「スキル不足」と判断され、不採用になることも考えられるのだ。セミナーでは、実際に企業から送られたフィードバックが紹介され、ポートフォリオが十分でないために「基礎的なスキルが確認できない」「大量に並んでいるだけで構成力が弱い」といった理由で不採用となった事例が明かされた。

鈴木:作品だけで伝えられる情報は限られています。デザイナーとして活躍したいのならば、大切なのは自分の伸びしろや本気度を伝えることです。ディスクリプションによって情報を補い、皆さんの魅力を積極的に伝えるようにしましょう。

ポートフォリオの作成において、押さえるべきポイント

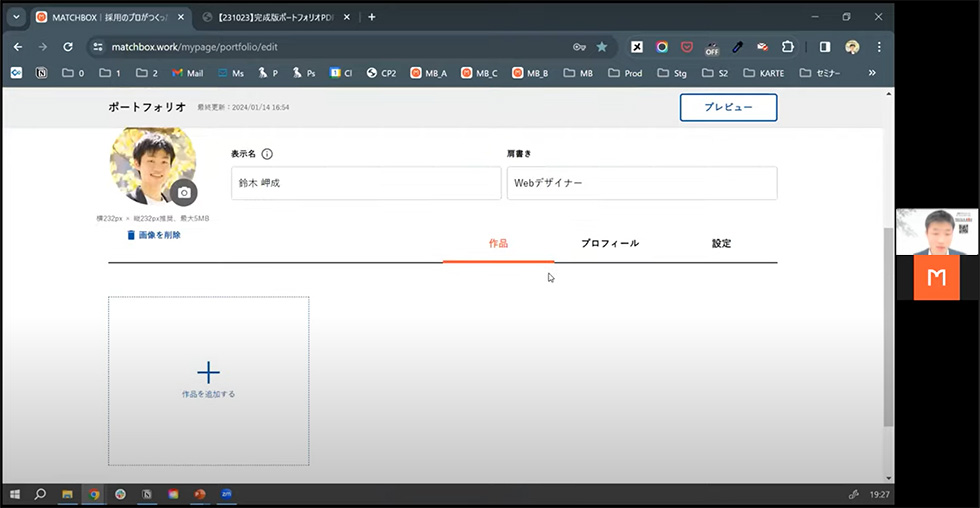

自身の「人材力」をアピールするうえで、必ずしもオリジナルのポートフォリオを作る必要はなく、ポイントさえ押さえていれば既存のポートフォリオ作成サービスなどを使っても問題ない。セミナーの後半では、実際にポートフォリオ作成サービス「MATCHBOX(マッチボックス)」でポートフォリオを作成する様子を見せ、押さえるべきポイントについて語られた。

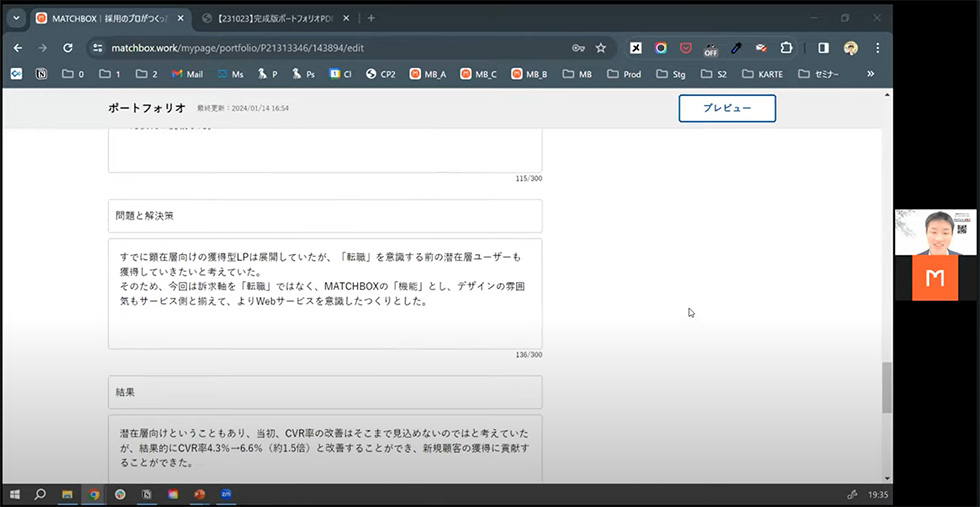

MATCHBOXでは、ポートフォリオに並べる作品(Webサイトなど)をアップすると、「作品の概要」「制作期間」「案件への関わり方」といったディスクリプション項目が並ぶ。セミナーでは、実例を挙げながら項目を一つひとつ入力していった。自由に入力できる「制作のポイント」では、例として「意図とポイント」「問題と解決策」「結果」の3つを入力した。以下に、作品としてLP(ランディングページ)を載せた際の記入例を記すので、参考にしてもらいたい。

【意図とポイント】広告を使用するLPのため、ファーストビューでユーザーを惹きつけることが必要だと考え、コピーを数十案は検討したうえで現在のコピーを用いた。

【問題と解決策】すでに顕在層を獲得するためのLPは展開していたが、転職を意識する前の潜在層ユーザーも獲得していきたいと考えていた。そのため、今回は訴求軸を「転職」ではなく、MATCHBOXの「機能」とし、デザインの雰囲気もサービスでそろえて、よりWebサービスを意識した作りとした。

【結果】潜在層向けということもあり、当初、CVR率の改善はそこまで見込めないのではと考えていたが、結果的にCVR4.3~6.6パーセント(約2.5倍)と改善することができ、新規顧客の獲得に貢献することができた。

鈴木:CVRのように、具体的な数字を挙げられると説得力が増します。自主制作の場合、こうした結果は残りにくいので、スクールで制作した作品であれば「講師からこういう評価をもらった」「評価を受けて次はこうしようと思う」といったことを書くのもよいでしょう。

ディスクリプションの最後には、作品に付随する画像や動画を追加することができる。Webサイトリニューアルの実績をアピールしたいなら、「リニューアル前」「リニューアル後」の画像を追加すれば、どのような意図でリニューアルを行ったのかが伝わりやすくなる。ワイヤーフレームやPowerPoint資料など、制作過程がわかるものを追加するのもいいだろう。

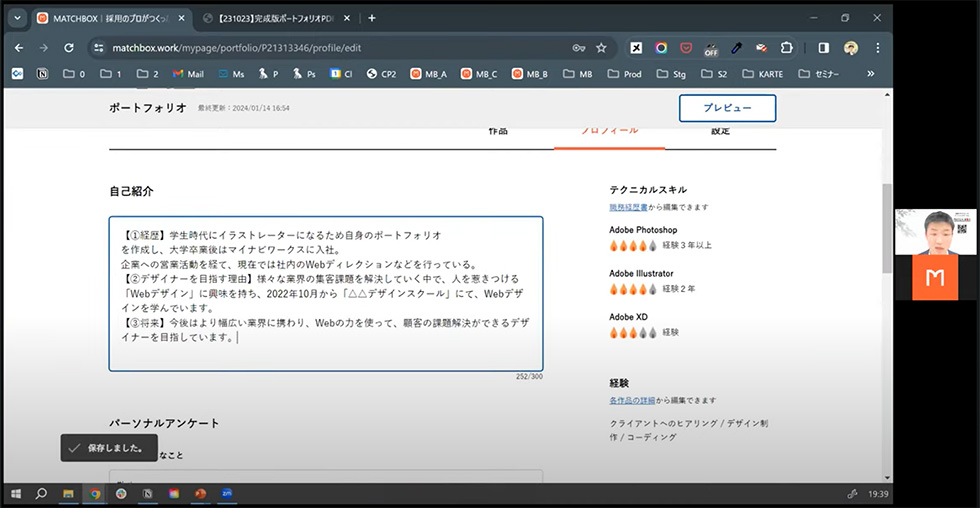

また、ポートフォリオでは自身の「プロフィール」も重要だ。

鈴木:自己紹介に悩む方も多いですね。私がおすすめするのは、3つのポイントに分けて入力することです。「①経歴」「②デザイナーを目指す理由」「③将来像」というように項目を分けると、書きやすくなります。

もっと魅力を伝えるための4つのポイント

セミナーの終盤では、「もっと魅力を伝えるポートフォリオにするために押さえておきたい4つのポイント」について語られた。

1.プロフィール

バナーやアイコンに、自分らしさが伝わるような写真や画像を配置する。自分がデザインしたオリジナルのイラストを置くのもよい。

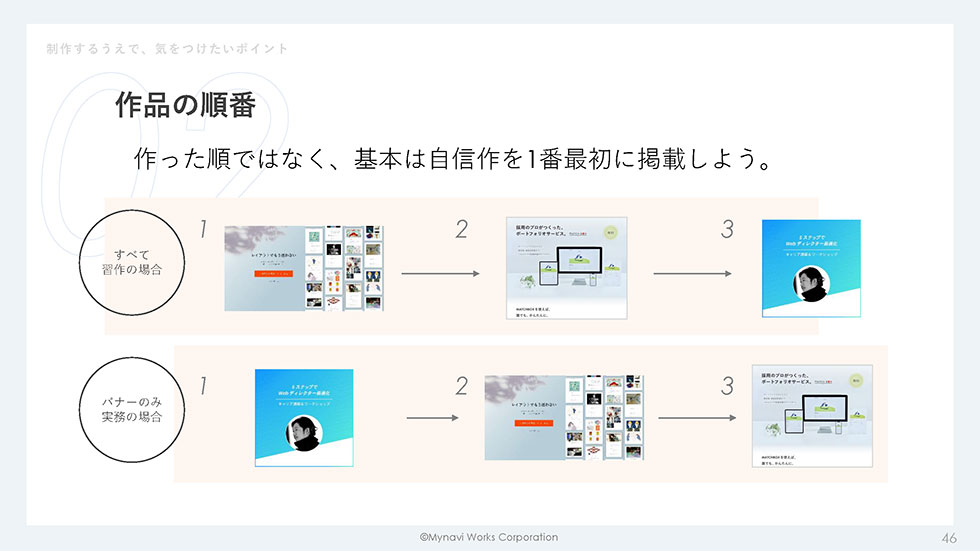

2.作品の順番

ポートフォリオには、作品を作った順に並べるのではなく、自信作を最初に掲載する。担当者に向けて、自分のことを伝えやすい順番を考える。

3.作品の見せ方

Webサイトの実績をアピールする際、URLやスクリーンショットでもよいが、余力があれば作品がもっとよく見えるやり方を考えよう。モックアップを作れば、PCとスマホでレスポンシブ対応がされていることを表現できる。

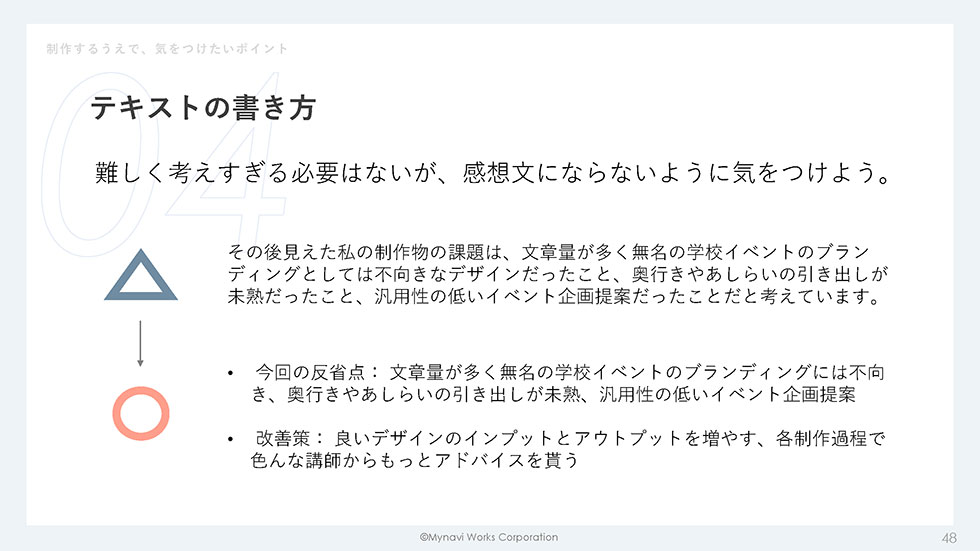

4.テキストの書き方

単なる感想で終わらないように心がける。たとえば反省点を述べたときは、併せて改善点についても述べると、説得力が増す。

鈴木:MATCHBOXには「みんなのポートフォリオ」という機能があり、現役クリエイターが作ったポートフォリオを参照することができます。ぜひ参考にしていただいて、「人材力」を伝えるポートフォリオを作ってもらえたらと思います。

セミナーは参加者の質疑応答で締めくくられた。寄せられた質問からピックアップして掲載する。

- 店頭に置くポスターやPOPなどの印刷物を作成しています。自分でイラストを描くケースはほぼなく、商用OKのイラストを配置することが多いです。自分のポートフォリオに、商用イラストを一部使用した作品を掲載しても成り立ちますでしょうか。

- 商用イラスト使用を明記すればOK。

ポートフォリオとして十分成り立つと思います。ただ、商用利用のイラストを使用したことを伝えないままだと、自分で描いたものだと思われてしまうので、ディスクリプションなどにその旨を明記していただければと思います。 - 作風のテイストを合わせることが得意であることをアピールしたい場合、応募先の企業様が持つIPの二次創作物をポートフォリオに掲載することは有効でしょうか。

- とても有効です。

企業は、「この人は入社後にうちのIPを作れるだろうか」という点を見ていると思いますので、二次創作物を作るのはとても有効だと思います。ただ念のため、ディスクリプションに何のキャラを作成したのか記載するのと、「お借りしました」というひと言があるとよいと思います。 - 実務で作成した紙媒体をポートフォリオに載せたいのですが、表紙デザインしか画像素材を持っておらず、殺風景になってしまいます。うまく見せる方法はないでしょうか。

- 作品だけでなく、資料もポートフォリオに載せましょう。

ポートフォリオに載せる画像は、作品でなくても構いません。たとえばディレクターの方であれば、ワイヤーフレームやPowerPointなど、メンバーに伝えるための資料を作っているかと思います。作品を作る過程で生まれたものも「成果物」として追加し、どういった意図で作ったものか説明を記載するのも、1つの手段だと思います。

編集部より - セミナーを終えて

転職活動において、ポートフォリオは作品だけを見せるものではなく、あなたの「人材力」も見せるもの。この視点を得るだけで、自分が作ったポートフォリオを見る目が大きく変わるのではないだろうか。作品そのものだけでなく、制作意図や過程、得られた結果なども掲載することで、「自分という存在」がより相手に伝わりやすくなるだろう。

これからも、さまざまなゲストを招き、転職やキャリア形成を考えるうえで有益な情報をお送りする予定だ。ぜひ今後のセミナー内容にも期待してほしい。