セミナーレポート

MATCHBOXユーザー

10万人登録記念!

イベント運営スタッフが

おすすめする生成AIツール

公開 2025.01.31

去る2024年11月26日(火)、オンラインセミナー「MATCHBOXユーザー10万人登録記念!イベント運営スタッフがおすすめする生成AIツール」が開催された。

今回は日常的にAIを業務で活用しているマッチボックスの運営スタッフ3人が登壇。Webプランナーやディレクターとして、画像・動画・BGM制作、企画・文章作成などの実務視点から、生成AIを使った事例やノウハウについて語られた。

講師プロフィール

- 助田 正樹(MASAKI SUKEDA)

-

一般社団法人 ディレクションサポート協会 代表理事

https://drsp.cc/

株式会社SRI 顧問

株式会社ShareDan 顧問 - 桜美林大学経済学部を卒業後、メーカーでシックスシグマというフレームワークのR&Dセクションに所属。2005年からインターネット系ベンチャー企業中心にWebディレクターとして数社経験。その後フリーランスとしてWebディレクション業務中心に活動。地域コミュニティサイト、採用サイト、モバイル&デジタルサイネージなど様々なWebサイト、システムの構築・運用から、新規事業プロジェクト企画、立ち上げを経験。2012年6月に人材紹介&コワーキングスペース事業を立ち上げ、取締役で8年間従事。Webディレクター中心に累計3,000名近くのキャリア相談を行う。日本ディレクション協会創設メンバーの1人。2020年4月より個人事業SPEC.の活動を開始後、2022年10月に一般社団法人ディレクションサポート協会を設立。デジタル系企業数社の顧問を務める。

- 伊東 宏之(HIROYUKI ITO)

-

シララ株式会社 代表取締役

https://sirara.co.jp/ -

筑波大学在学中に音楽業界でクリエイターとしてのキャリアをスタートさせ、のちにWebディレクターに転向。事業会社と支援会社の両サイドで経験を積む。2016年シララ株式会社を設立。

成果を最大化するためのWebディレクションに注力するとともに、内閣府などのテレビCMに楽曲を提供するサウンドプロダクション事業も並走させており、ゆるやかで自由なキャリア形成に挑戦中。

- 本郷 孝太郎(KOTARO HONGO)

- 株式会社マイナビワークス マーケティング統括部

-

大学で経済学を修了後、金融系アセットマネジメント会社に入社、対法人営業、対個人営業、マーケティング業務を経験。

その後、マイナビワークスが展開する転職支援サービス「マイナビクリエイター」にマーケターとしてジョイン。入社初年度でアフィリエイト経由でのセッション数約380%増を達成。また、社内エンゲージメントプラットフォーム運営プロジェクトのリーダーを拝名し、プラットフォームの社内定着率を10%未満から94%にまで向上させた。現在は、主に、Web/IT/ゲーム業界を専門とした人材紹介にて、サイト運営、SEO対策など幅広く担当。2023年10月から2024年3月においてorganic経由のsession数、約140%増を達成する。趣味でyoutubeやってます。

生成AIにサイトマップやワイヤーフレームを作ってもらう

生成AIツールを業務で使うメリットについて、伊東氏は「速い」「軽い」「楽しい」の3点を挙げる。現時点で生成AIにすべての業務を任せることは期待できないが、立ち上がりの部分を速くすることは可能だ。そのことで心身の負荷が軽くなり、モチベーションもアップするという。

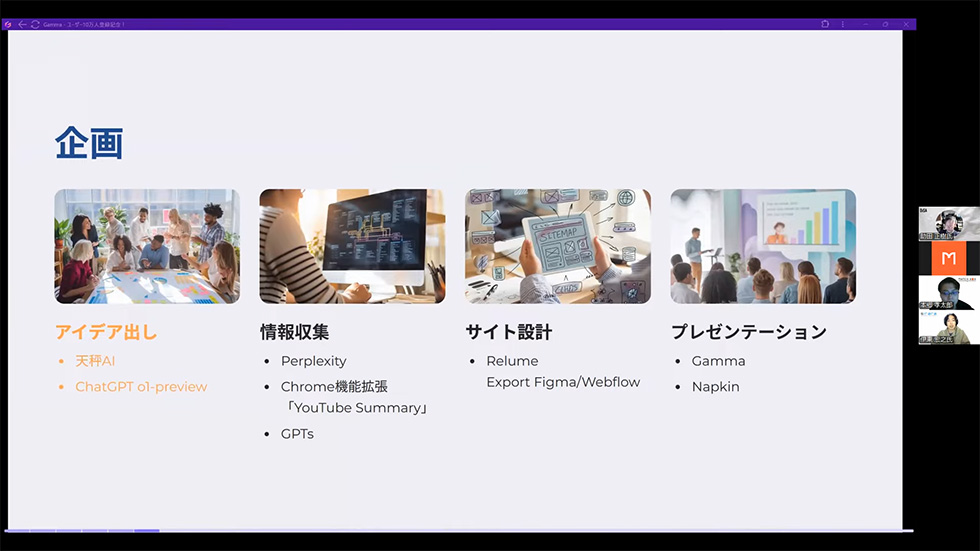

セミナーでは「企画」「クリエイティブ」「雑務・間接業務」の3つのカテゴリーについて、生成AIツールの活用例が紹介された。

最初のカテゴリーである「企画」では、複数の生成AIに同時にアプローチすることでアイデア出しを助ける「天秤AI」や、検索に特化して情報収集を助ける「Perplexity」、YouTubeの動画の内容をボタン1つで要約する「YouTube Summary with ChatGPT」などが紹介された。

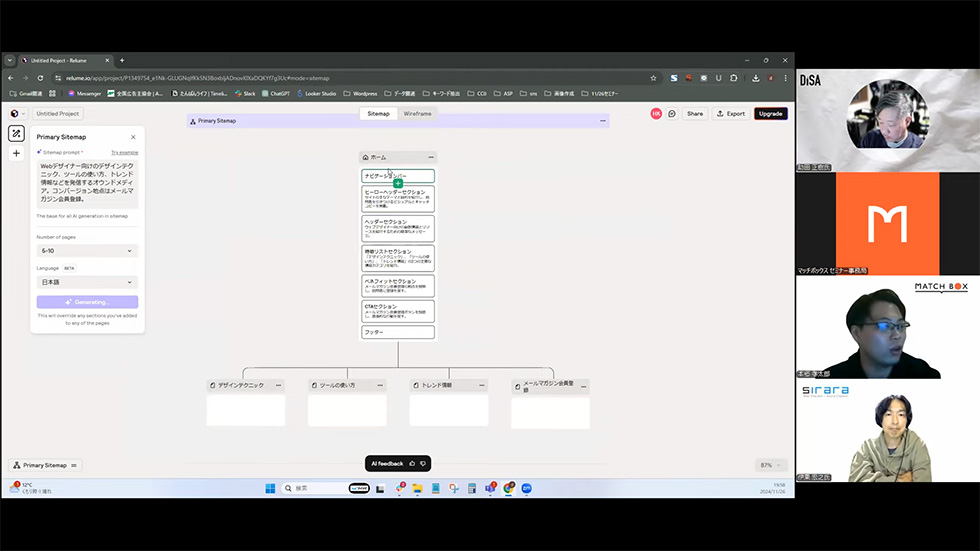

AIがサイト設計を助けるサービスとして紹介された「Relume(レリューム)」は、プロンプト(指示文)を与えるだけでサイトマップとワイヤーフレームを同時に提案するツール。実際に「Webデザイナー向けのデザインテクニック、ツールの使い方、トレンド情報などを発信するオウンドメディア」といった趣旨のプロンプトを入力してみると、たちどころにサイトマップとワイヤーフレームが出力された。

本郷氏:この「Relume」は出力結果に対して要素の追加や修正もできますし、Figmaにエクスポートする機能もあります。私はマーケターとしてLPなどのモックを作る機会があるので、かなり重宝していますね。Webflowなどのノーコードツールとの連携もできるため、サイト設計のスタートダッシュに有用なツールだと思います。

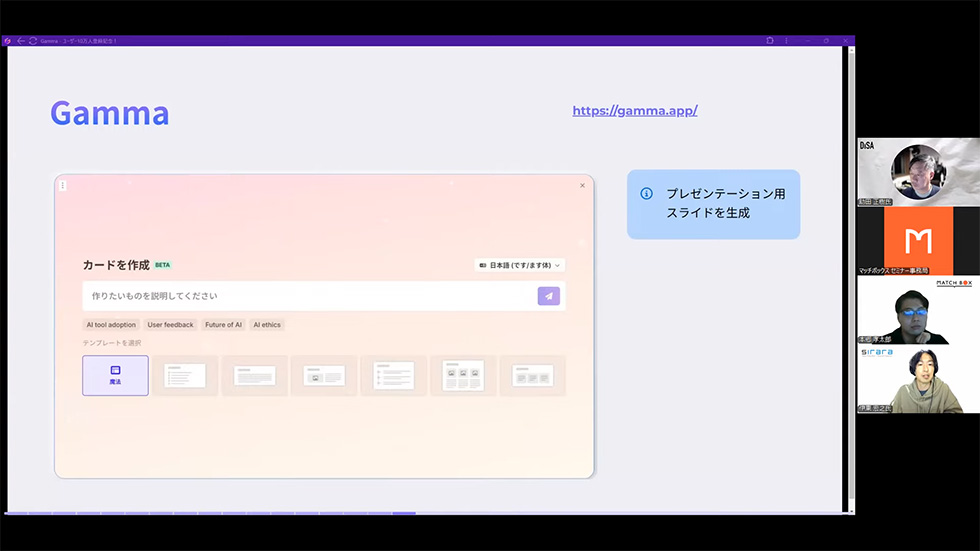

また、このセミナーのスライドは、プレゼンテーション用のAIツールである「Gamma(ガンマ)」で作られたものだという。テキストで構成を作り、それをGammaに読み込ませると、AIで生成された画像を含めたスライド一式がすぐに作られる。構成自体も、ChatGPTやClaude(クロード)などの生成AIに相談しながら作ると効率的に進められそうだ。

画像・動画・BGM・文章も簡単に作成が可能

次の「クリエイティブ」のカテゴリーでは、画像や動画、BGMなどの作成に有用な生成AIツールが紹介された。

セミナーでは画像と動画生成のデモとして、「Midjourney(ミッドジャーニー)」で生成した画像を、「Runway(ランウェイ)」にて動画にする様子が実演された。「Midjourney」での画像生成には、多様な要素を指定した英語のプロンプトが必要になる。「画像生成AIプロンプトジェネレーター」といったWebサービスを使うと、品質や背景、照明などの要素を選ぶだけで目的のプロンプトが作られるので便利だ。

こうして「Midjourney」で生成した画像を「Runway」に読み込み、どんな動画にしたいかをプロンプトで指示をすると、指示に沿った動画を生成することができる。人物の画像の手を動かす、といった程度の動画なら手軽に作れてしまうのだ。

伊東氏:こうした画像生成・動画生成のAIは著作権の扱いにセンシティブな部分がありますが、生成の起点にオリジナルの画像や写真を使えば、ある程度のリスクを抑えることが可能です。そのようにして生成し、動きを付けたリッチなコンテンツをWebサイトに載せるなど、工夫次第で業務に生かせる可能性が高まると思います。

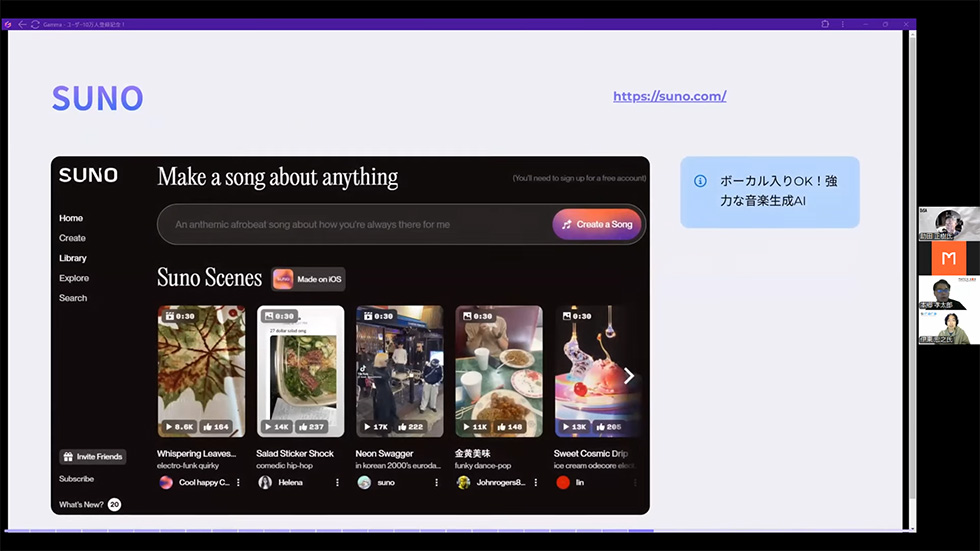

また、音楽生成ツールの「SUNO(スノ)」は、曲のジャンルや歌詞を指定すれば、ボタン1つで曲を作ることができる。インストゥルメンタルはもちろん、ボーカル入り楽曲の生成も可能だ。ただ、こうした音楽生成AIにも著作権の面で解決しきっていない課題もあるようだ。

伊東氏:だからといって、「すべての音楽生成AIサービスを使わない」という選択は早計だと思います。たとえば、日本発の音楽生成AIツール「SOUNDRAW(サウンドロー)」はユーザーが自身の楽曲として商用利用できる基準を明確に設けていますし、運営が日本の会社なので、不明点についての日本語での問合せ対応にも安心感があります。使い方次第では、クライアントワークにも耐えうるものができる印象です。

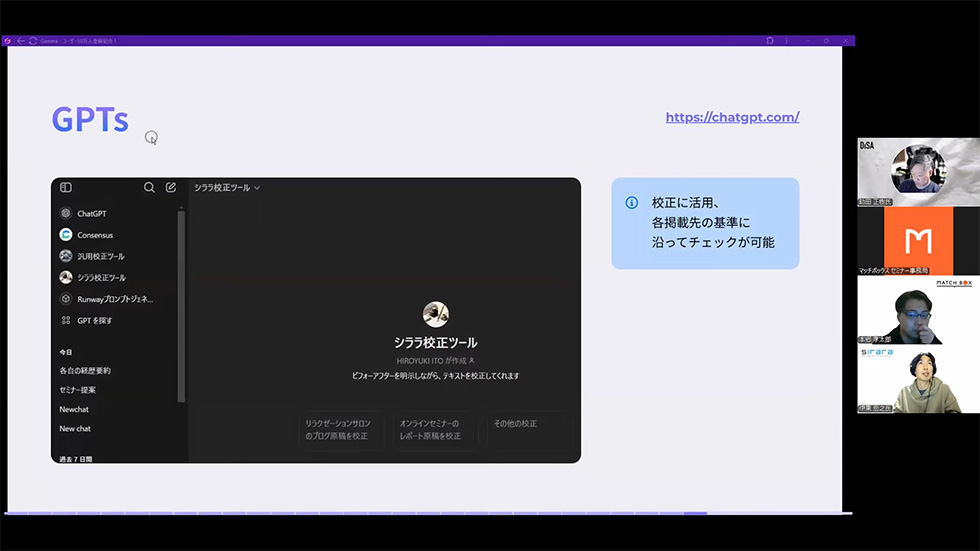

さらに文章校正や記事作成といった作業では、日本語の文章力が高い「Claude(クロード)」や、OpenAIが提供する文字起こしAI「Whisper(ウィスパー)」が紹介された。伊東氏は、ChatGPTを特定の目的に合わせてカスタマイズできる「GPTs」を使い、自分用の文章校正アシスタントを作ったという。また、本郷氏は「Claude」での記事作成について語った。

本郷氏:予算をかけずにある程度のクオリティの記事ができるので、SEOを意識したコンテンツを試験的に書いてみるのにも使えます。もちろん、内容の誤りや盗用の有無をジャッジすることも大切です。

業務で生成AIを使用する際の3つの注意点

最後の「雑務・間接業務」で紹介された、Googleの「NotebookLM(ノートブックエルエム)」は、膨大な資料から必要な情報を探す場面で活躍するツール。あらかじめドキュメントをアップロードしておくと、対話形式で要約や分析をしてくれる。ページ数が多いマニュアルなどを読み込ませておけば、知りたい内容を質問するだけで、すぐに情報を得ることができる。

セミナーの最後は、3つの「留意点」について語られた。まずは画像・音楽生成でも触れた「著作権」。著作権の扱いや、それに付随してサービスの継続性には常に課題がつきまとうため、そこを意識して使う必要がある。また、生成AIは進化のスピードが桁違いに速いので、「情報鮮度」についても注意が必要だ。保存版を銘打った記事でも、2~3ヵ月後には古くなっている可能性がある。

3つめの注意点は「所属先のルール」。生成AIへの入力は機械学習に使用される可能性があるため、企業や組織によってはセキュリティの観点から生成AIの使用を禁じているところもある。使用の際は、所属先のルールを確認しておこう。

助田氏:個人情報をAIに読み込ませることがNGだとしても、ではどこまでの情報ならよいのか、というルールが明確に定まっていない企業も少なくありません。とはいえ、組織や人物が特定されるような情報は、事前に修正してから生成AIに読み込ませるようにしたほうがよいと思います。

本郷氏:サービスによっては、「入力された情報は学習に使用しない」とアピールしているものもあります。AIによる業務効率化のニーズは高まっていると思いますので、会社のレギュレーションに沿ったツールを探すところから始めてみてはいかがでしょうか。

セミナーは参加者の質疑応答で締めくくられた。寄せられた質問からピックアップして掲載する。

- Relumeが気になります。LPを制作した場合、どれくらい高精度なものが作成できるのでしょうか。

-

他のツールと組み合わせると完成度が上がります。

本郷氏:グラフィックにあまり凝らない、基本的な構造のLPであれば、1時間もすれば納得いくものができる印象です。今日紹介したツールを組み合わせるのであれば、「天秤AI」で複数の生成AIに「こういうサービスのワイヤーフレームの構成を考えてください」と聞き、その答えとRelumeで出力されたものを照らし合わせて、足りない要素を埋めていくと完成度がより上がると思います。 - 生成AIによって、大量の成果物が短時間で作れるようになった反面、それらについて人間が最終的な選定やフィードバックを行うのは限界がありそうです。成果物の検品やフィードバックはどのようにすればよいでしょうか。

-

AIがどのように生成したかを「言語化」する 。

伊東氏:たとえば「これは著作権的に問題があるのではないか」と判断するためには、元となった作品についての知識が必要になります。出力されたものの不備を見分けるためには、人間側がそのジャンルについての知見を蓄えることがまず必要になりますね。

本郷氏:自分でもそのAIを作って、どのようなプロンプトで何が出力されるのかを言語化しておくと、フィードバックもしやすいと思います。そうすれば、「このプロンプトを使いました」という報告に対して、「だったらこういうプロンプトのほうがイメージに近い」と指示が出せるのではないでしょうか。 - AIによってクリエイター職がなくなるといった議題がよくされている印象があります。AIが発展するこれからの時代、クリエイターに必要なスキルはどういったものだと思いますか。

-

AIをうまく活用する人が残るのではないでしょうか。

本郷氏:クリエイターの役割は、クライアントのニーズを理解し、それをクリエイティブに昇華させることだと思います。AIに立ち上がりの部分を任せてもよいですが、人間には細かい調整や言語化する能力がありますし、AIと戦うのではなく協働して、マンパワーの削減などに活用していくのがいいと思います。結局のところ、最先端のトレンドをキャッチアップして自分の強みを伸ばしていくという点では、従来のデザイナーやディレクターと変わらないでしょうね。

伊東氏:「監修できる能力」が必要かなと思います。コードを書くスピードなど、技術的な面ではAIに敵いませんが、出力された内容が妥当かどうか、最終的な責任は人間側にありますから。

助田氏:AIの成果物のクオリティはどんどん上がると思いますが、クリエイターの仕事はなくならないのではないでしょうか。むしろ、うまく活用する人が残っていくのだと思います。AIを使う・使わないの二元論ではなく、AI「も」使ってみるという姿勢が重要な時代になってきているのかもしれません。

編集部より - セミナーを終えて

3人が紹介する生成AIツールの現在地は、「ここまで進化しているのか!」と驚くようなものばかりだった。すべての作業をAIに任せられなくても、サイトマップやワイヤーフレームなどの“たたき台”を作ってもらい、そこからブラッシュアップするという方法は、すぐに使えるものだろう。このセミナーレポートを書きながら「もうこのレポートもAIが書けるのでは……?」という思いを禁じ得なかった。

これからも、さまざまなゲストを招き、転職やキャリア形成を考えるうえで有益な情報をお送りする予定だ。ぜひ今後のセミナー内容にも期待してほしい。